【神戸】8月9日は海ほたる鑑賞に行こう!都会のそばで見る「海の天の川」。シェアハウス和楽居が10年間伝え続ける五感で学ぶSDGs体験。

「シェアハウス和楽居(わらい)」は、2025年8月9日、現入居者と入居検討者を対象とした交流イベントとして、明石の海辺で「海ホタル鑑賞会」を開催します。

神戸市垂水区でコミュニティ型シェアハウスを運営する「シェアハウス和楽居(わらい)」(代表:井上)は、2025年8月9日、現入居者と入居検討者を対象とした交流イベントとして、明石の海辺で「海ホタル鑑賞会」を開催します。本イベントは、都会の近隣に息づく自然の奇跡に触れる感動体験を通して、環境を大切にする心を育むことを目的としています。

今から10年前、代表の井上が友人と明石の海で遊んでいた深夜、偶然にも水面が青く輝いていることに気づきました。それは、水質の良い海にしか生息しない「海ホタル」の光。その神秘的な美しさに衝撃を受け、夜中の2時まで夢中で輝きを追い続けたと言います。

「この感動を、うちのシェアハウスに住んでくれるみんなにも伝えたい」。その想いから、毎年夏にBBQやスイカ割りを楽しんだ後、クライマックスとして海ホタルを鑑賞する会を続けることが、シェアハウス和楽居の夏の伝統となりました。参加した入居者からは「都会のすぐ近くでこんなに感動的な体験ができるなんて」と、毎年多くの喜びの声が寄せられています。

近年、シェアハウスのある神戸市垂水区でも駅前の開発は進み、古き良き建物や、かつてタヌキなど野生動物の住処でもあった雑木林は姿を消しつつあります。「自然体験は、車や電車で遠くまで行かなければならない特別なもの」。そう思い込んでいる子どもや大人は少なくありません。

しかし、代表の井上氏は「ここ垂水には、アジュール舞子という素晴らしい砂浜があり、自転車で行ける距離に豊かな里山もハイキングコースもある。私たちが目を向けるべきは、遠くの有名な観光地だけでなく、日々の暮らしのすぐそばにある、この”足元の自然”です。そこには守るべき命が今も息づいています」と語ります。

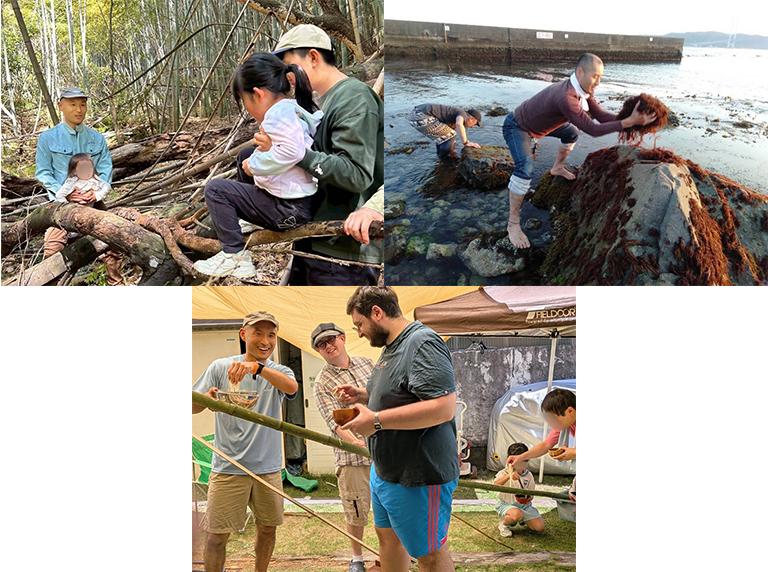

シェアハウス和楽居の活動は、夏の海ホタル 鑑賞会に限りません。春には徒歩圏の海でひじき採り、山ではタケノコ 掘り、夏には切り出してきた竹を組み上げそうめん流し。採れたての自然の恵みを頂き、自然とみんなの笑顔が溢れます。この ような実体験を通して、自然の恵みと、その 尊さを肌で感じる機会を大切にしています。

このイベントは、遠方から人を集める観光イ ベントではなく、あくまで地域に根ざした暮 らしの中での、ささやかで、しかし本質的な 試みなのです。

このイベントは、遠方から人を集める観光イ ベントではなく、あくまで地域に根ざした暮 らしの中での、ささやかで、しかし本質的な試みなのです。

代表・井上氏よりメッセージ

「僕の役割は、単に住む場所を提供することだけではありません。人と人、そして人と自然が繋がるきっかけを作りたいんです。海ホタルの光を目の前にした時、”この美しい自然を失いたくない”と、理屈ではなく心で感じました。その感動こそが、環境を大切にしたいという思いが自然と湧き出てくる原点だと信じています。シェアハウスの運営を通して、そんな感動体験をこれからも提供し続けていきたいです。」

本イベントは、シェアハウス和楽居がコミュニティの交流と、自然との繋がりを育むために行うものです。

日時: 2025年8月9日(土) 16:00 -21:00

場所: 兵庫県明石市林崎海岸

内容: 海水浴、BBQ、花火、スイカ割り、海ホタル鑑賞会

対象: シェアハウス和楽居の現入居者、および入居を検討中の方

2008年から神戸市垂水区で運営するコミュニティ型シェアハウス。多様な人々との対話を通じて相互理解を深め、本心から安心して暮らせる環境作りを目指す。代表の井上は「人間接着剤」として人と人を繋げ、これまで30組以上の結婚カップルも誕生。延べ400回以上の対話の会を主催するなど、独自のコミュニティ運営を続けている。

外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。 14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。