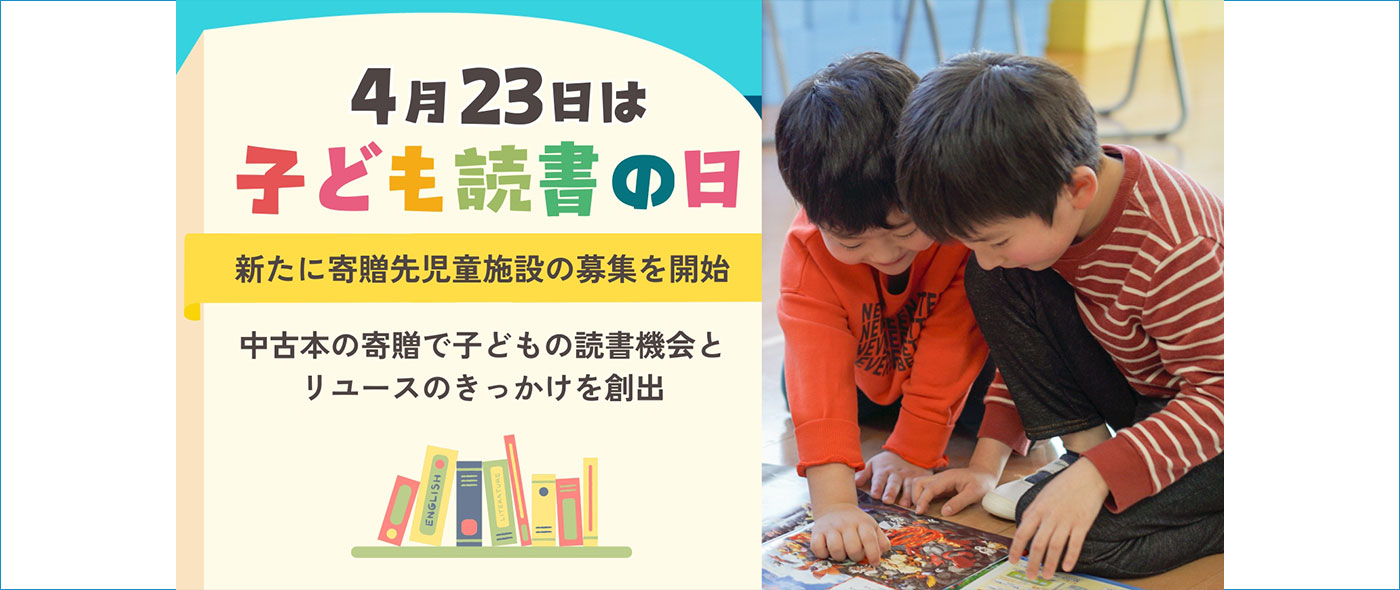

【4月23日は子ども読書の日】中古本の寄贈で子どもの読書機会とリユースのきっかけを創出

ブックオフコーポレーション株式会社は、文部科学省によって定められた4月23日「子ども読書の日」に合わせ、児童施設に向けた本の寄贈募集を開始します。

ブックオフグループホールディングス株式会社(本社:神奈川県相模原市、代表取締役社長:堀内康隆)の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社は、文部科学省によって定められた4月23日「子ども読書の日」に合わせ、子どもの読書機会の創出と中古本をきっかけとしたリユースの大切さの発信を目的に、2025年3月8日より、新たに児童施設に向けた本の寄贈募集を開始します。

子どもの読書活動についての関心と理解を深め、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、2001年12月12日に文部科学省により制定された「子どもの読書活動の推進に関する法律」第十条にて、毎年4月23日が「子ども読書の日」と定められました。

同法律では、子どもの読書活動の基本理念として、「読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」とされています。同社は本の寄贈活動や無書店自治体へのリユース本販売の仕組み供給を通じ、子どもの読書機会を創出しています。

参考:文部科学省|子どもの読書活動の推進に関する法律

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/dokusyo/hourei/cont_001/001.htm

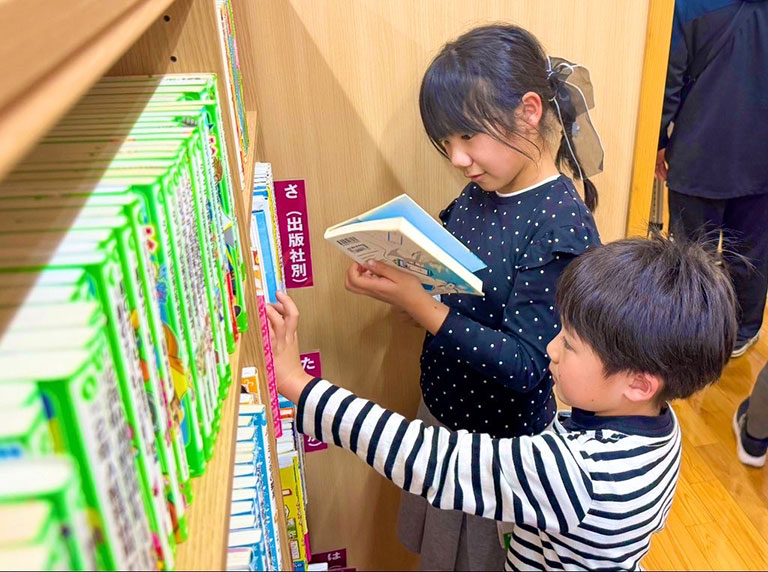

同社は、子どもの読書機会創出と廃棄本の活用を目的に、2018年4月より本の寄贈活動に取り組んでいます。BOOKOFFには、買取後に一定期間で販売しきれず処分されてしまう本や、買取時に値段が付かずお客様のご了承の上で引き取りした本が存在します。値段が付かなかった本は、在庫が豊富にあるタイトル。すなわち多くの人が手に取り手放した、よく読まれていた本です。これらの廃棄予定の本をリユース事業として活用する取り組みの検討と、子ども食堂からの本寄贈についてのご相談がマッチングしたのをきっかけに、寄贈の取り組みがスタートしました。

2018年4月から取り組みを開始し、今期は2024年6月から2025年5月末までの見込みを含め全297施設へ19,829冊の本を寄贈。リユース事業から循環型社会の実現を目指す同社は、より多くの子どもたちへの読書機会とリユース体験のきっかけを創出するため、新たに寄贈先児童施設の募集を開始します。

募集期間 :2025年3月8日(土)~2025年4月30日(水)

対象施設数:10施設(※応募多数の場合、募集期間終了後に選定)

寄贈条件 :児童を対象とした施設・団体であること

寄贈内容 :絵本・児童書・コミックなど、1施設に対し約80冊

寄贈時期 :2025年6月中を予定

申し込みフォーム:https://www.bookoffgroup.co.jp/contact/form6.html

一般財団法人 出版文化産業振興財団の調査によると、2024年11月時点の無書店自治体は全自治体の28.2%に及び、子どもが本に親しむ機会が損なわれるなど地域間格差が問題とされています。同社は、これまで様々な事業活動を通じて地域社会と密接な関係を築いてきましたが、より踏み込んだ形での地域社会への貢献、並びに、文化資本格差の解消と施設の活性化を目指し、本を基軸としたサステナブルなサービス、コミュニティスペースを提供する「ふるさとブックオフ」を展開しています。

「ふるさとブックオフ」は、BOOKOFFが買い取った絵本・漫画・書籍などを、書店がない地域の施設で委託販売するスペースです。2023年8月2日に岩手県西和賀町湯本屋内温泉プールに1号店、昨年の子ども読書の日2024年4月23日に三重県木曽岬町立図書館に2号店をオープンしました。

木曽岬町店の利用者からは「図書館には置いていない漫画を買えるのが嬉しい」など好評です。木曽岬町役場の協力により、現在はオープン当初よりも本棚が4つほど増え、冬季にはこたつを設置し子どもたちがこたつで本を読む姿も見られました。

この繋がりをきっかけに、木曽岬町で年に数回開催される「わいわい市場」にもBOOKOFFとして2度出店し、催事買取やトレーディングカード遊び方教室を開催しました。次回3月16日(日)開催の「わいわい市場」にも出店が決定いたしました。

【木曽岬町 わいわい市場】

開催日時:3月16日(日)9:00~15:00

開催場所:木曽岬町役場(三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地)

URL :https://www.town.kisosaki.lg.jp/0000002533.html

【ふるさとブックオフ 店舗情報】

ふるさとブックオフ西和賀町湯本屋内温泉プール店(岩手県西和賀町湯本30地割82-1)

https://www.bookoff.co.jp/event/lp/furusatobookoff.html

ふるさとブックオフ木曽岬町店(三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地)

https://www.bookoff.co.jp/event/lp/furusatobookoff2.html

「子どもたちに素敵な本と出会うきっかけ」「子どもが読書に親しむ環境整備」「地域の読書機会の格差解消」を目的とし、本を必要としているのに十分に集められない非営利団体運営の児童施設、学校などの教育機関、図書施設などへ本の寄贈を行う「サステナブックプロジェクト」を実施いたしました。期間中にBOOKOFFが買い取った商品の点数から寄付額を算出し、寄付額に応じた冊数を寄贈する本プロジェクトは、2023年にスタートし、2024年に2回目を実施。2024年11月1日(金)~30日(土)のプロジェクト実施期間中に197,918名のお客様より5,708,604点の商品を買い取り、16道県50の児童施設へ合計5,325冊の書籍を寄贈しました。

サステナブックプロジェクト:https://www.bookoff.co.jp/sbp/

リユースの日は、より多くの⼈にリユースの良さや楽しさを知ってもらい、リユースに取り組んでもらうことを目的に、一般社団法人日本リユース業協会によって定められました。8⽉8⽇は、物が⼈から⼈へと循環し続ける様⼦がイメージできる「∞」と同じ形の「8」が並ぶことが由来となっています。

同社は、国内BOOKOFF事業をはじめ、⾼い接客⼒と専⾨知識を持つスタッフが対応する百貨店内の買取専⾨店「hugall(ハグオール)」、買取相談カウンター「Rehello(リハロ)」 、リペアや買取などジュエリーの総合サービスを提供する「aidect (アイデクト)」といったプレミアムサービス事業、現地でのリユースに取り組む「BOOKOFF USA」、国内店舗で販売に至らなかった商品をマレーシアやカザフスタンで販売する「Jalan Jalan Japan(ジャラン・ジャラン・ジャパン)」といった海外事業を展開しています。そのほか、「サステナブックプロジェクト」など本の寄贈を通じてリユースの大切さを広める活動や、不要品回収システム「R-LOOP(アールループ)」、不要品査定額に応じた寄付ができる取組「キモチと。」など、日常的に使用するものから世代を超えて大切にされてきたものまで、次に必要とする方のもとへ循環させる、手放し方の選択肢を提供しています。

BOOKOFFは1990 年、35 坪の千代田店(神奈川県)から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約 800 店舗を運営。国内での年間利用者は約8,600 万人、年間売買点数 6億9千万点を超えています。2025年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシア・カザフスタン共和国での海外事業にも積極的に取り組んでいます。

コーポレートサイト:https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト:https://www.bookoff.co.jp

オンラインストア:https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会:

https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/smile_circulation.html

スマイルサーキュレーション|サステナブルな暮らしのヒント

https://www.instagram.com/smile.circulation8/

外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標 4 . すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。