【環境配慮型食品に関する消費者調査】環境に配慮した生産方法の認知・理解が進んだ消費者は、定価に対して最大16%の上乗せを支払う傾向

株式会社NTTデータ経営研究所は、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社の「NTTコム リサーチ」登録モニターを対象に、「SDGsに関連した環境配慮型行動の認知度と環境配慮型食品の価格受容度に関する調査」を実施しました。

株式会社NTTデータ経営研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山口 重樹)は、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:塚本 良江)の「NTTコム リサーチ」登録モニターを対象に、「SDGsに関連した環境配慮型行動の認知度と環境配慮型食品の価格受容度に関する調査」を実施しました。

本調査は、環境負荷の低減に貢献する農業や水産業の認知度、その食品に対する追加支払い意欲(価格受容度)、消費者の購買行動の要因を明らかにし、普及促進策を検討することを目的に実施しました。その結果、食品の環境配慮の取り組みに関心を持つ消費者が一定数存在し、取り組みを認知し理解している人ほど価格受容度が高いこと、ふるさと納税など特定の購入手段が環境配慮型食品の普及促進に寄与する可能性があることが明らかになりました。

【調査詳細レポート】: https://www.nttdata-strategy.com/knowledge/ncom-survey/250319/

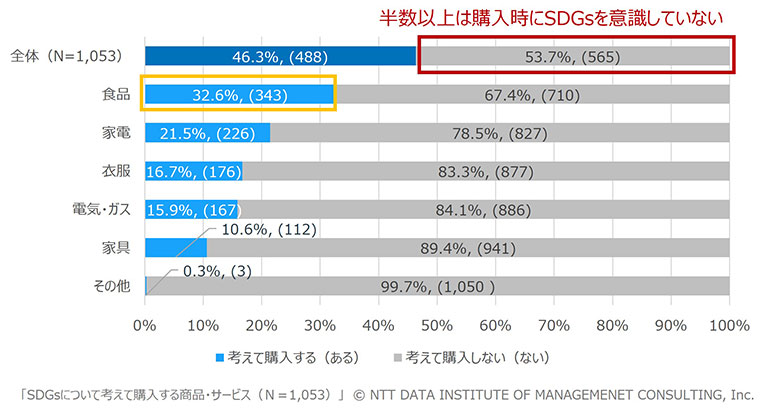

1. SDGsを意識し購入する商品・サービスのトップは「食品」(32.6%)、一方で全体の半数以上は意識せずに購入

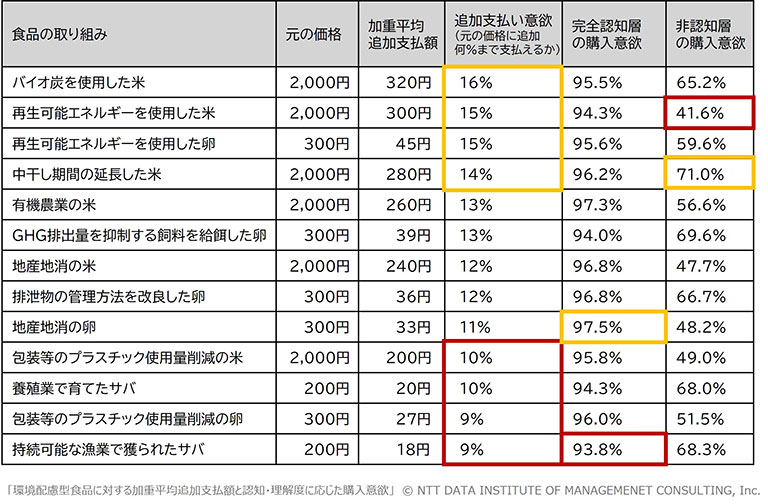

2. 農産物は追加支払い意欲が高く、認知度と理解度が高いほど価格の上乗せを受け入れやすい

3. 「ふるさと納税」を通じた環境配慮型食品の普及促進-生産者支援と情報提供の新たな可能性

近年、地球温暖化対策の一環として、環境負荷の低い食料システムの確立が求められています。特に、食料生産・流通・消費の各プロセスにおける温室効果ガス排出の抑制が重要視されています。日本でも「みどりの食料システム戦略」が策定され、2050年までに農林水産業由来のGHG排出量や化石燃料由来の肥料の使用量を削減する取り組みが進められています。

しかし、環境配慮型食品の市場流通は依然として限定的であり、消費者の認知度向上と購入促進が課題となっています。内閣府の調査によると、環境配慮型農産物について89.5%の消費者が同等価格以上での購入の意欲を示しているものの、「価格の高さ」や「入手の難しさ」が主な障壁となっていることが明らかになっています。

同社では、持続可能な生産・消費の実現に向けより効果的な普及策の検討を進めています。本調査では、日本の消費者がSDGsに関連する環境配慮行動に対してどの程度の価格受容度を持つのかを把握するとともに、環境配慮型食品の普及促進に向けた施策を、非公開型のインターネット調査を用いて検証しました。

※当該調査会社モニターには、日本に居住している外国人が一部含まれている可能性がある点には留意

1. SDGsを意識し購入する商品・サービスのトップは「食品」(32.6%)、一方で全体の半数以上は意識せずに購入

SDGsを意識して購入する商品・サービスについて、「家具」、「家電」、「電気・ガス」、「食品」、「衣服」、「その他」、「考えて購入しない」の7つの選択肢を設定し、調査を実施しました。

その結果、購入時にSDGsを考慮すると回答した人の割合は全体の46.3%(488人)であり、そのうち、最も多かったのは「食品」(32.6%)でした。一方、「SDGsを考えて購入しない」と回答した人の割合は53.7%(565人)にのぼり、半数以上が購入時にSDGsを意識していないことが分かりました(図表 1)。

※各項目の(数値)は選択した人数

2. 農産物は追加支払い意欲が高く、認知度と理解度が高いほど価格の上乗せを受け入れやすい

環境に配慮した食品の生産方法ごとに、消費者が通常価格に対してどの程度追加で支払う意欲があるか(以下、「追加支払い意欲」)について調査を実施しました。

その結果、「バイオ炭(*1)を使用した米」(16%)や「再生可能エネルギーを使用した米・卵」(15%)、「中干し(*2)期間を延長した米」(14%)などで特に高いことが明らかになりました。

一方、畜産・水産品は比較的追加支払い意欲が低く、「持続可能な漁業で獲られたサバ」(9%)、「養殖業で育てたサバ」(10%)などが特に低い結果となりました。また、「包装等のプラスチック使用量削減の米・卵」も9%~10%にとどまりました(図表2)。さらに、環境配慮型食品の認知度と追加支払い金額の関係を分析したところ、完全認知層(取り組みについて聞いたことがあり、内容を知っている)は、いずれの食品においても93.8%~97.5%が通常価格と同額または追加の支払いでの購入意欲を示しました。一方、非認知層(取り組みについて聞いたことがなく、内容を知らない)は、41.6%~71.0%にとどまりました。

これらの結果から、取り組みに対する認知度や理解度が高い消費者ほど、その価値を理解しており価格の上乗せを受け入れやすい傾向が明らかになりました。

(*1)燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃以上の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物。バイオ炭の原料となるバイオマスには、木材、家畜ふん尿、草本、もみ殻、木の実、下水汚泥などが含まれる

(*2)イネの茎(分けつ)が繁茂して、これから茎の中で穂づくりが始まろうとする時期に田んぼの田面を干すこと。日本全体のメタン排出量の約4割は水田から発生している。中干し期間を7日間延長することで土壌の酸素状態が変わり、メタンの発生量を約30%削減できることが確認されている(農林水産省プレスリリース、令和5年3月1日)

※加重平均追加支払額は「各価格帯の追加支払額×その価格帯を選んだ人の割合の合計」で算出

3. 「ふるさと納税」を通じた環境配慮型食品の普及促進-生産者支援と情報提供の新たな可能性

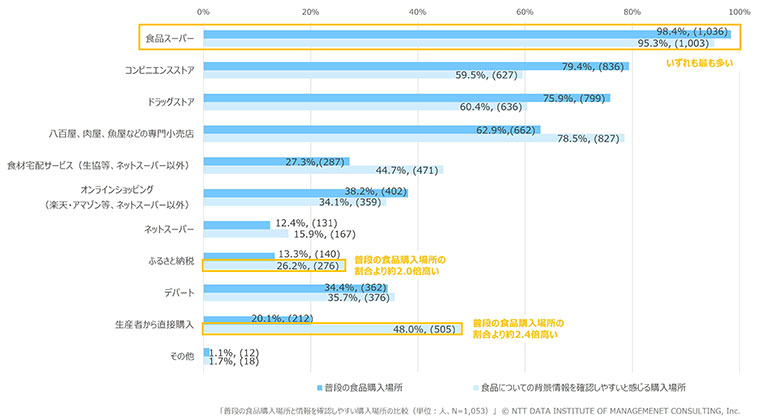

「普段の食品購入場所」と「食品の背景情報(原産地、生産方法等)を確認しやすいと感じる購入場所」について調査を実施しました。

その結果、「食品スーパー」が日常的な購入場所として最も多く選ばれ、また背景情報の確認しやすい購入場所としても評価されていることが分かりました。さらに、「生産者からの直接購入」と「ふるさと納税」が背景情報を確認しやすい購入場所として特に評価されました。実際、「ふるさと納税」を普段の食品購入手段として利用する人の割合(13.3%)に対し、背景情報を確認しやすいと評価した人の割合は約2倍にのぼりました。

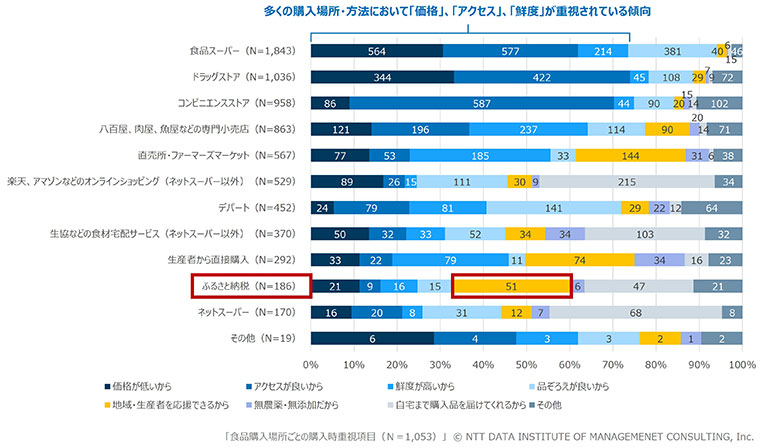

特に「ふるさと納税」では、「地域・生産者を応援できるから」という理由で利用している人が最も多く、他の購入場所で重視されていた「価格」、「アクセス」、「鮮度」よりも優先されていることが明らかになりました(図表4)。

これらの結果から、「生産者からの直接購入」、「ふるさと納税」が環境配慮型食品の普及を促進するための生産者支援および情報提供の場として活用できる可能性が示唆されました。

※各項目の(数値)は、1位~5位として選択した人数の合計値

※各項目の数値は、選択した人数

本調査を通じて、環境配慮型食品に対する消費者の認知度と価格受容度の関係が明らかになりました。SDGsを意識して食品を購入する消費者は一定数存在しますが、全体の半数以上は意識していないのが現状です。しかし、環境配慮の取り組みを認知し、その内容を理解している消費者ほど通常価格より9~16%程度高くても購入を検討する傾向が確認されました。特に「バイオ炭を使用した米」や「再生可能エネルギーを使用した米・卵」など、環境負荷の低減が明確な食品では追加支払い意欲が高いことがわかりました。

また普及促進に向けては、(1)店頭表示やECサイトでの「情報提供強化」、(2)「ふるさと納税」や「生産者直販」の活用、(3)「価格負担軽減策の導入」が有効と考えられます。調査では、消費者は気候変動への関心が比較的高いことが分かっています。店頭表示の強化に加え、QRコード※などを活用して消費者行動と環境配慮との関連をより深く理解できる仕組みが必要です。また、6割以上の回答者が環境配慮型食品の価格抑制に関心を示しており、「ふるさと納税」による追加の税金控除や「環境配慮型食品ポイント制度(仮称)」の導入、地域特性に応じた価格戦略やインセンティブの導入などが有効な施策として考えられます。

これらを踏まえ、今後の環境配慮型食品の普及に向けた支援策やソリューションを検討・展開していきます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

調査期間:2024年8月14日~2024年8月19日

調査方法:非公開型インターネットアンケート(NTTコム リサーチ クローズド調査)

調査対象:20代~70代の男女

調査機関:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

実施者:株式会社NTTデータ経営研究所、ライフ・バリュー・クリエイションユニット

有効回答者数:1,053人(男性:526、女性:527)

調査結果(詳細レポート)

https://www.nttdata-strategy.com/knowledge/ncom-survey/250319/

同社は、1991年の設立以来、サステナビリティやヘルスケア、地方創生といった様々な領域の社会課題の解決や、企業変革の支援に向けたコンサルティングを行っています。

政策や戦略の立案からプロジェクトの実行支援、新規事業の開発から実証までを一気通貫でお客様に伴走し、持続可能な成長と変革を支援します。

NTTデータグループの戦略コンサルティングファームとして、多岐にわたる専門性により業界・組織を超えた連携を作り出し、未来への道筋を照らすことでお客様とともに新たな価値の創造に取り組んでいます。

外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標 4 . すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。