「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」、岡山県産の規格外”牡蠣”を使用したSDGs商品を開発

株式会社KOMPEITOは、「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」の冷凍プランにて、岡山県産の規格外牡蠣を活用したSDGs商品の提供を開始します。

株式会社KOMPEITO(東京都品川区、代表取締役CEO 渡邉瞬)は、運営する食の福利厚生サービス“設置型健康社食®“「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」の冷凍プランにて、岡山県産の規格外牡蠣を活用したSDGs商品の提供を2025年8月より開始します。

身崩れやひも切れなどの理由で流通に乗りづらかった“切れ子”の牡蠣を使用し、豊富な栄養とおいしさはそのままに、地域食材の有効活用とフードロス削減を実現。環境にもやさしい、サステナブルな商品をお届けします。

岡山県産の牡蠣を、岡山県倉敷市にて加工。

身が少し崩れていたり、貝柱やひもが取れてしまったりしたことで正規流通には乗りにくかった牡蠣を、“主役”として惣菜に仕上げました。

これまでは加工用に回されることが多かった素材ですが、ぷりっとした食感や濃厚な旨みはそのまま。

オフィスにいながら、お手頃価格で本格的な牡蠣料理が味わえます。

「おいしく食べて、SDGsにも貢献する」、未来につながるごちそうです。

商品名:

①牡蠣とほうれん草のクリーム煮

②牡蠣としめじのバター醤油

販売期間:2025年8月〜

販売対象:「オフィスでごはん」(冷凍プラン)契約者

株式会社KOMPEITO 商品企画開発グループ

執行役員CPO 高橋真理子

「牡蠣の下処理工程では、身が少し切れてしまったものや、貝柱やひもが取れてしまった“切れ子”のような原料がどうしても出てきます。見た目は少し不揃いでも、旨みは変わらずしっかりと感じられます。

今回はそうした牡蠣を主役にし、味にこだわった惣菜を企画しました。クリーム煮はコク深くまろやかに、バター醤油は芳ばしい香りが広がる味わいに仕上げています。

おいしく食べることで、社会課題の解決にもつながる。そんな選択肢として広がっていけば嬉しいです。」

https://www.officedeyasai.jp/

OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)は、2014年からサービスを開始した“設置型健康社食®“サービスです。現在では全国で累計約20,000拠点以上に導入されています。

オフィスに冷蔵庫や冷凍庫を設置するだけで、健康と美味しさにこだわったサラダやフルーツ、お惣菜などが定期的に届けられる食の福利厚生サービスです。

オフィスにいながら手軽に健康的な食事ができるため、健康経営の一環として、また社員満足度向上、社内コミュニケーション活性化、採用強化の取り組みとして導入する企業が増えています。

■運営会社:株式会社KOMPEITO(コンペイトウ)

https://www.officedeyasai.jp/

「世の中にシゲキをつくる」をミッションに、2012年9月に設立したベンチャー企業です。

農作物の販路を広げたいという想いから、2014年より働く人と企業の健康を促しオフィスの食事環境を整える食の福利厚生サービス“設置型健康社食®”「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」をスタート。

消費者と生産者を繋ぐ新たなチャネルを通じ、農産物の流通改革にチャレンジしています。

所在地:東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5F

設立日:2012年9月3日

代表者:代表取締役CEO 渡邉瞬

事業内容:

・“設置型健康社食®”サービス「OFFICE DE YASAI」

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA」

・ダイナミックプライシング機能搭載!サラダの自販機「SALAD STAND」

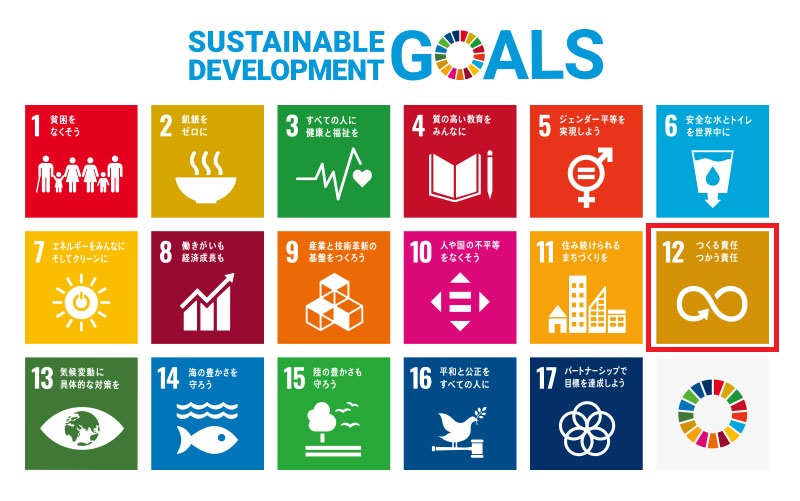

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。