新コスモス電機 次世代を担う子どもたちへ「ガスと火災の安全」を伝える取り組みを展開

無料見学受付中!火災を見て、火災について学べる実験室「PLUSCO Lab.」

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げる新コスモス電機株式会社(本社:大阪市淀川区、代表取締役社長:髙橋良典)は、子どもたちに「ガス」や「火災」の正しい知識と防災意識を身につけてもらうことを目的に、さまざまな活動を実施しています。

1. 「経済産業省こどもデー」への出展

同社は、2018年より毎年、経済産業省が開催する「経済産業省こどもデー」に出展しています。2025年度は8月6・7日の2日間開催され、同社ブースでは、「ガス」っていったいどんなもの?というテーマで、可燃性ガスの爆発の力を利用した的あてゲームや風船によるガスの重さ比較、一酸化炭素検知機能付き火災警報器「PLUSCO(プラシオ)」の塗り絵などを実施しました。

2. 従業員の子どもを対象とした社内イベント

同社では「親の働く職場を知り、ガスや火災の知識やそれらの安全を支える当社製品を身近に感じてもらう」ことを目的に、従業員の子どもを対象とした会社見学イベントを開催しています。夏休み期間に合わせて2025年度は7月30日と8月3日に開催しました。火災実験の見学やガスについて体験学習を通じて、子どもたちが“安全を守る技術”に触れる機会を提供しています。

3. 火災実験室「PLUSCO Lab.(プラシオラボ)」での見学

「PLUSCO Lab.(プラシオラボ)」は、火災事故低減に向け、火災時の一酸化炭素の危険性および一酸化炭素検知機能付き火災警報器「PLUSCO(プラシオ)」の有効性を知っていただくことを目的に、2023年5月に兵庫県三木市のセンサ工場敷地内に開設した火災実験室です。実際に火災を起こして、火災の怖さや火災時の対策、警報器が鳴動する様子を見ていただくことができる施設で、一般の方の見学も受け付けています。

これまで地域の小学生など累計約4,000名(2025年8月末時点)の方に来場していただき、好評いただいています。子どもたちからは「火の怖さがわかった」「警報器が大事だと感じた」といった声が寄せられています。

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手掛けてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

■会社概要

会社名 : 新コスモス電機株式会社

所在地 : ⼤阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 : 髙橋 良典

設⽴ :1960年

URL : https://www.new-cosmos.co.jp/

事業内容 : 家庭⽤ガス警報器、産業⽤ガス検知警報器、住宅⽤⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス

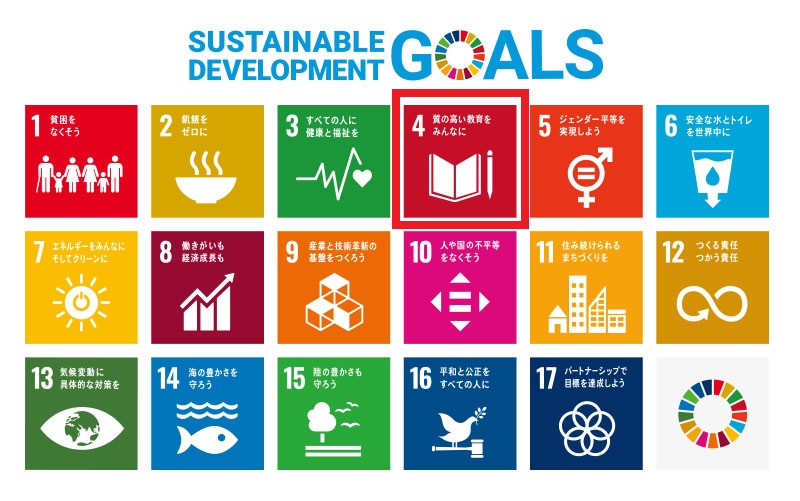

外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標 4 . すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。