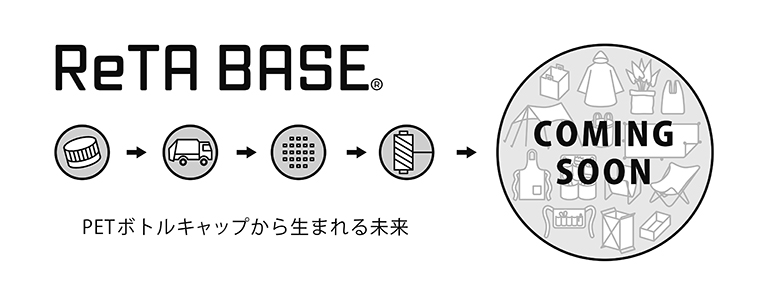

【日本初】ペットボトルキャップからモノフィラメントを開発

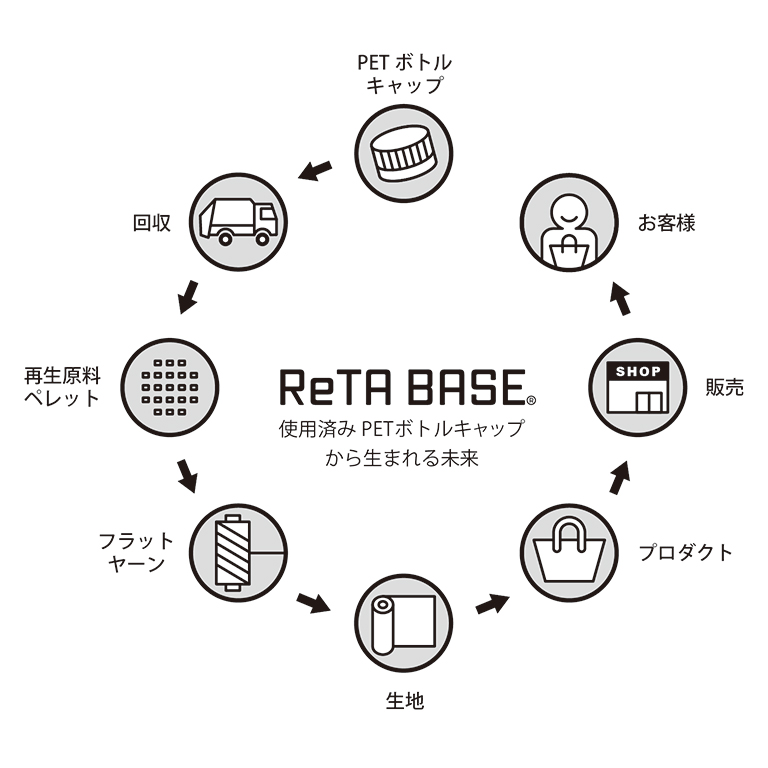

工場内廃棄ペットボトルキャップを原材料に使用した【モノフィラメント】を開発。廃棄物を原材料に利用したアップサイクルブランド/プロジェクトReTA BASE

廃棄物を原材料に利用したアップサイクルブランド/プロジェクト『ReTA BASE』より、新たな素材をローンチします。【*日本初】によるペットボトルキャップ(ポリエチレン・ポリプロピレン)を一部に利用した【モノフィラメント】を開発しました。この新素材は、プラスチック廃棄物の有効利用を目的としており、環境負荷の低減に貢献し、さまざまな用途で活用が期待されています。

*【日本初】ナレッジワイヤ による G-Search新聞・雑誌記事横断検索及び、日経テレコン(日経関連紙・誌記事)検索に基づく。 2025年8月19日調査実施

株式会社TRIFE DESIGN(東京都)が運営するアップサイクルブランド/プロジェクト『ReTA BASE』において、日本山村硝子株式会社(兵庫県)および株式会社イノベックス(東京都)が協働パートナーとして参画し、新素材の開発を進めました。

<各社パート>

・株式会社TRIFE DESIGN → プロジェクト全体のディレクションとデザイン

・日本山村硝子株式会社 → 工場内廃棄ペットボトルキャップから再生原料化(ペレット)

・株式会社イノベックス → ペットボトルキャップ再生原料(ペレット)を利用したモノフィラメント

開発したモノフィラメントですが、全工程を国内で完結する循環型モデルとして発表します。本取り組みは、地球規模の環境問題であるプラスチック廃棄物の有効利用を目的としており、異業種が連携して同一の目標に向かって協力するという点が大きな特徴です。

原材料に採用したペットボトルキャップ(ポリエチレン・ポリプロピレン)は、従来、樹脂成形による加工が一般的でした。樹脂成形のメリットは効率よく大量生産が可能な点にありますが、生産に使用する金型には多額の費用が必要となります。そこで今回は、金型を用いた樹脂成形ではなく、モノフィラメントを開発することで、新たな製品開発の可能性を広げました。これにより、金型代などの初期コストを抑えたプロダクト開発が可能になります。もっとも、モノフィラメントの開発には幾つものハードルがありました。まず、ペットボトルキャップを原材料としたモノフィラメントの前例がなく、製造プロセスの確立には多くの時間と労力を要しました。さらに、品質を安定的に保つための技術的課題も克服する必要がありました。協業パートナーである日本山村硝子株式会社と株式会社イノベックスの協力により、環境に配慮したモノフィラメントが誕生しました。

この循環型モデルは、廃棄物のリサイクルプロセス全体を国内で完結させることで、輸送コストや環境への影響を最小限に抑えることができます。また、地域経済の活性化にも寄与し、持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となります。ReTA BASEのモノフィラメントは、今後もさまざまな製品に応用され、協業パートナー企業と共に、さらなる技術革新を進めます。

自利利他 → ReTA

自利利他は仏語であり、自己の幸せは他人の幸せでもあり、他人の幸せは自己の幸せでもあるという意味です。

ReTA BASEはブランドであり、プロジェクトの名称です。

①ブランドの顔(モノ)

・素材(ペレット、フラットヤーン、ポリエチレンクロス、モノフィラメント)

・プロダクト(バッグやシートなどのライフスタイル雑貨)

ReTA BASE素材として、販売も実施。『*ReTA BASE PELLET』『*ReTA BASE FLAT YARN』

『ReTA BASE CLOTH』を展開します。*商標申請中

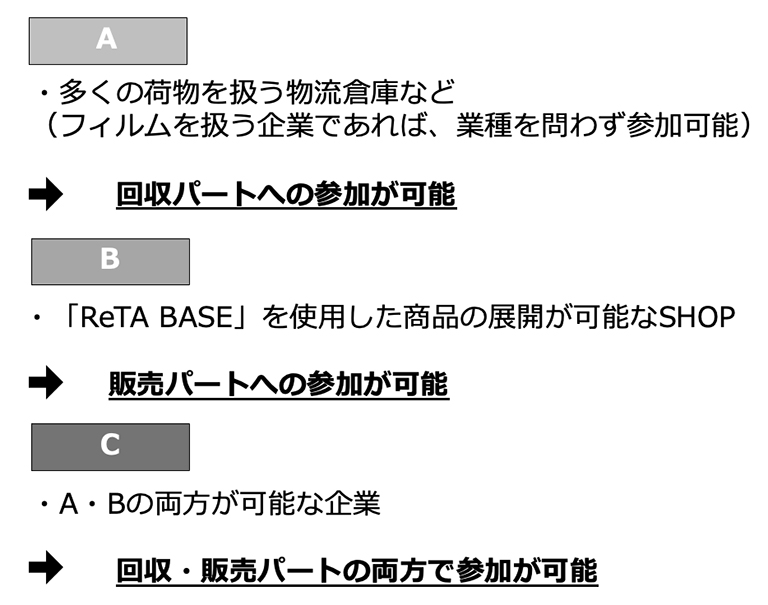

②プロジェクトの顔(コト)

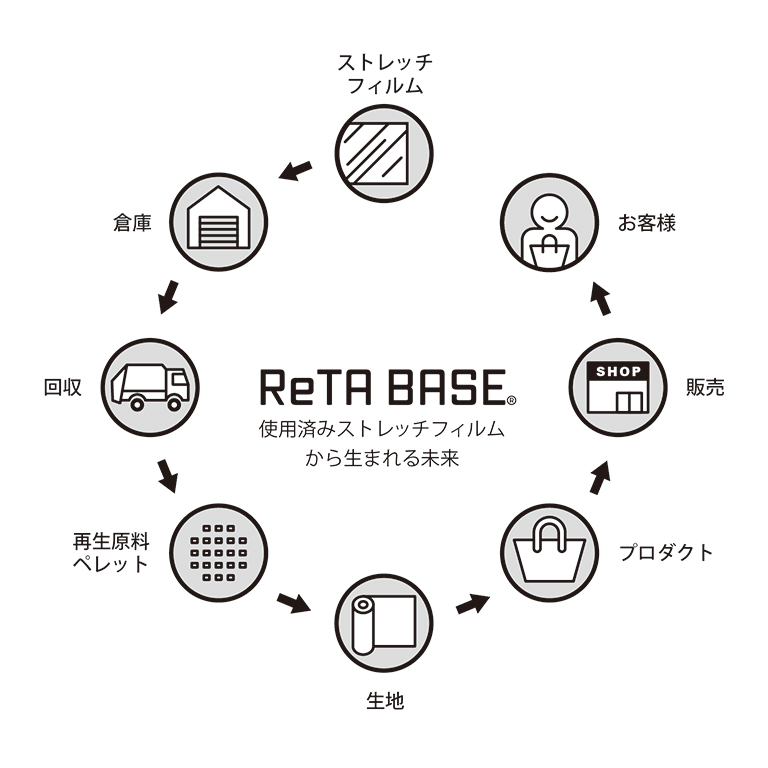

・廃棄物の回収からペレット、フラットヤーン、生地化までの仕組み(プラットフォーム事業)

第一弾として、使用済みストレッチフィルムを原材料に利用した素材を、協業パートナーである株式会社パンテック(滋賀県)と共に2022年より開始しました。

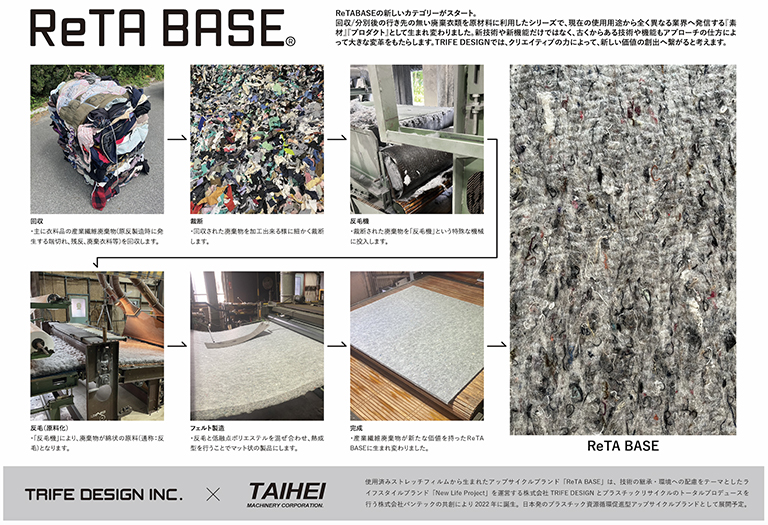

第二弾として、リサイクルやリユースができず、最終的に行き場を失った廃棄衣類を原材料に利用した素材を、協業パートナーである株式会社たいへい(愛知県)と共に2023年より開始しました。

第三弾として、市場回収したペットボトルキャップを原材料に利用したポリエチレンクロスとフラットヤーンの開発に成功しました。この取り組みは、協業パートナーである日本山村硝子株式会社と北辰化成工業株式会社(石川県)の協力により実現しました。

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。