社会課題をアップサイクルファッションで表現!Z世代が今、感じること・未来への想いを発信します!

文化服装学院と株式会社SHIBUYA109エンタテイメントは、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOと連携し、身近に感じる社会課題を古着のアップサイクル作品を通じて発信する産学連携コラボレーションを実施します。

文化服装学院(学校法人文化学園 所在地:東京都渋谷区、理事長:清木孝悦 学院長:相原幸子)と株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、社長:石川あゆみ)は、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZO(本社:千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO:澤田 宏太郎)と連携し、身近に感じる社会課題を古着のアップサイクル作品を通じて発信する産学連携コラボレーションを実施します。

本企画では、文化服装学院ファッション流通専門課程の1年生250人が40チームに分かれ、株式会社ZOZOから提供された、ブランド古着のファッションゾーン「ZOZOUSED」の古着約600点を使用しアップサイクル40作品を製作します。製作した40作品から15作品を選考し、2025年1月24日(金)の公開プレゼンテーションで15チームの順位を決定、上位入賞チームの3作品はSHIBUYA109渋谷店の2階アドスペースに、他12チームの作品はエレベータホールに展示いたします。また、最優秀賞とソウゾウのナナメウエ賞(ZOZO賞 )に表彰された作品を制作したチームは、ZOZOTOWN内のサステナビリティ情報発信コンテンツ「elove by ZOZO(エラブ バイ ゾゾ)」にインタビュー記事が掲載されます。

◇ジェンダーを通しての表現の自由

◇マイノリティ問題

◇うつ病、OD

◇ファストファッションによる環境破壊

◇アイデンティティクライシス

◇社会課題への無関心

◇労働環境

◇世界の徴兵制度

◇学生のメンタルヘルス

◇海洋汚染

◇発展途上国の飢餓問題

◇AIの発展による廃棄の増加問題

学生達による取り組みの一環として、2021年度にSHIBUYA109渋谷店においてSDGsをテーマにしたポップアップストアの出店を行いました。このポップアップストア出店をきっかけに、2022年度からはアップサイクルファッションを通じて“Z世代が感じる社会課題”を発信する取り組みをおこなっています。今年度はカリキュラム内容や発信内容をブラッシュアップし、社会課題の背景やそれらが原因として起こる問題を深掘りし、未来へ向けたメッセージをプレゼンテーションすることとなりました。この取り組みを通し、社会課題の理解を深め、自身が今できることを実践していくことや、多くの方に知っていただくことを目的としています。

社会的課題の発見や理解を深めながら、未来に向けてのメッセージを込めたアップサイクルファッションを製作し、コーディネートで表現します。衣類は、学生たちが株式会社ZOZOの物流拠点を訪れ選んだ、ZOZOUSEDでの取扱基準に満たない古着約600点使用し、作品を製作しました。全40チームから代表15チームを選出し、代表チームは公開プレゼンテーションにて審査をおこないます。審査は(株)ZOZO、YuumiARIAデザイナー、(株)SHIBUYA109エンタテイメント、文化服装学院学院長の4者でおこない、2025年2月25日(火)よりSHIBUYA109渋谷店にてエキシビションを実施します。審査基準はテーマ発見・分析力、コンセプト発想力、アップサイクル度、ヴィジュアルクリエーション力、プレゼン力の5項目を基準とします。

公開プレゼンテーション

日時: 2025年1月24日(金) 13:30~15:00

場所:文化服装学院 B館20階(B201ホール)

プレゼンテーション/作品展示:代表15チーム(1チーム6分)/全40LOOK展示

展示期間・展示場所

【上位3チームの作品】

2月25日(火)~3月3日(月)《SHIBUYA109渋谷店 2階COCO SPOT》

3月4日(火)~3月10日(月)《SHIBUYA109渋谷店 3階・4階・5階エレベーターホール》

【その他12チームの作品】

3月4日(火)~3月10日(月)《SHIBUYA109渋谷店 3階・4階・5階エレベーターホール》

文化服装学院は大正8年(1919年)に洋裁学校として産まれ、1923年に日本最初の服装教育の学校として認可されて以降、約100年にわたって日本のファッション教育の中心的役割を果たしているファッションスクールで、主な世界のファッションスクールランキングでも常に注目されています。

これまでにBUNKAを巣立った卒業生は30万人以上。日本のみならず世界のファッションシーンの第一線で活躍する人材を輩出しています。

また、ファッション流通専門課程では、将来ファッション業界の流通職で活躍できる人材育成に力を入れています。

1年次の授業カリキュラムにて軸としている『ファッションビジネス』では、ファッション業界全体の構造や現状の理解を深めながらビジネスへ繋げる創造性を高めることを目標とし、外部企業との取り組みを通し、実践・実務で応用できるスキル習得を目指します。

文化服装学院 学院長:相原 幸子

ホームページ: https://www.bunka-fc.ac.jp/

ファッションEC「ZOZOTOWN」をはじめ、「ZOZOCOSME」「ZOZOSHOES」などのカテゴリー専門モール、ブランド古着を取り扱う「ZOZOUSED」やラグジュアリー&デザイナーズブランドを取り扱う「ZOZOVILLA」、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO」、OMOプラットフォーム「ZOZOMO」、生産支援プラットフォーム「Made by ZOZO」など、各種サービスを企画・展開しています。また、「ZOZOSUIT」「ZOZOMAT」「ZOZOGLASS」などの計測テクノロジーの開発・活用に取り組み、ZOZOSUITを活用した米国での事業として3Dボディースキャンサービス「ZOZOFIT」を展開しています。

企業理念に「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」を掲げ、未来を創る次世代に向け、「教育」「スポーツ・文化」「寄付・支援」の3分野を中心に支援活動に取り組んでいます。

代表取締役社長兼CEO:澤田 宏太郎

ホームページ:https://corp.zozo.com/

【elove by ZOZOについて】

elove by ZOZO(エラブ バイ ゾゾ)は、「ファッションのお買い物をアップデートすること」を目指し、インタビューのほか、ファッションにまつわるTIPSや環境・社会問題などサステナブルなお買い物をする際に役立つ情報をご紹介するZOZOTOWN上の常設コンテンツです。

SHIBUYA109渋谷店(東京都・渋谷区)を中心とした3つの施設を展開。

「Making You SHINE!-新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える-」の企業理念を掲げ、これからを担う新しい世代の今を輝かせ、夢や願いを叶えるため、商業施設運営に留まらないエンタテイメント事業展開を行う。

設立:2017年4月3日

代表取締役:石川 あゆみ

ホームページ:http://www.shibuya109.co.jp/

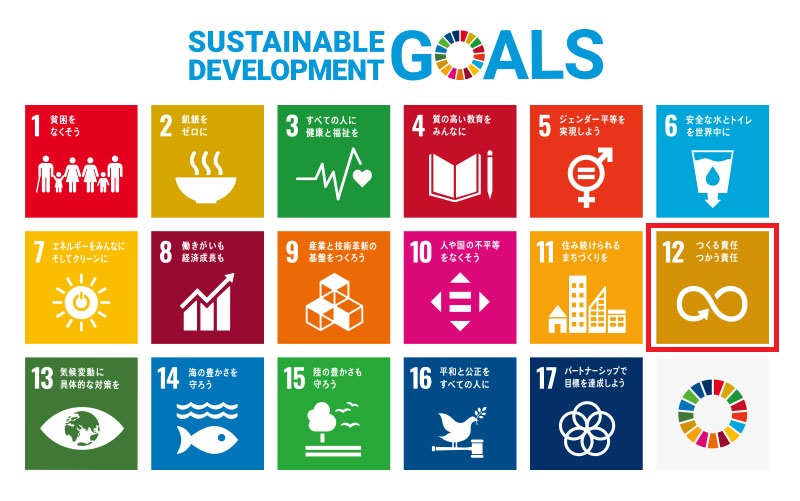

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。