愛知トヨタとスタートアップが届ける、地元の味と物語で地域貢献

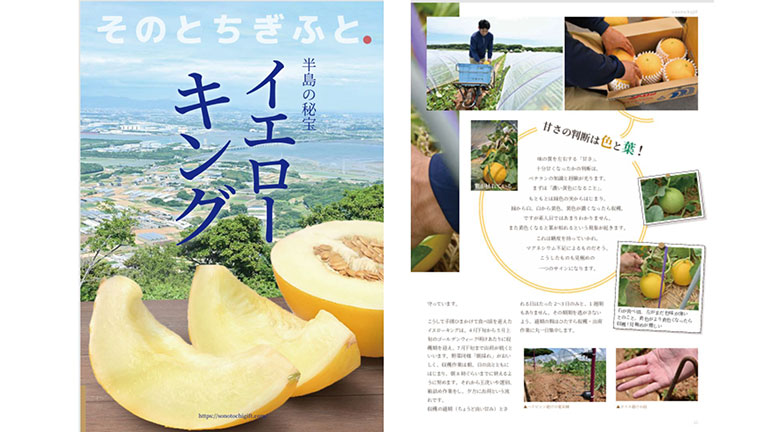

STATION Aiの入居スタートアップ企業である株式会社picks designのサービス「そのとちぎふと」が、愛知トヨタの「愛知いいものギフト プレゼントキャンペーン」のプレゼントの一部として選ばれました。

STATION Aiの入居スタートアップ企業である株式会社picks design(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:松浦克彦)のサービス「そのとちぎふと」が、愛知トヨタ(株式会社ATグループ)の「愛知いいものギフト プレゼントキャンペーン」のプレゼントの一部として選ばれました。

本連携では、愛知トヨタの創業90周年記念企画「愛知いいものギフトプレゼントキャンペーン」を通じ、愛知の特産品「イエローキング」をはじめとする商品を1年通じて連携予定。他にも地元企業の商品を抽選でプレゼント。

さらに「そのとちぎふと」では、企業や行政と連携し、地域特産品の魅力を広めていくことを目指します。

名古屋市鶴舞にある日本最大のオープンイノベーション施設であるSTATION Aiの入居スタートアップ企業である同社が提供している「そのとちぎふと」。このサービスのコンセプト「作り手の食べ物と作り手のストーリーを届ける」にSTATION Ai のパートナー企業でもある ATグループから共感していただいたのが今回のスタートでした。

この街にたくさんの「よかった!」を生み出し、笑顔あふれるモビリティ社会を目指す、という愛知トヨタの想いを受け、そのとちぎふとで地域の方々に貢献をするという新しい活用方法を検討して今回の連携が決まりました。

愛知いいものギフト プレゼントキャンペーンでの連携

期間中、ご応募いただいた方の中から抽選で90名さまに「そのとちぎふと」の【イエローキング】をプレゼント。農業大国ともいわれる渥美半島で作られた熟さずとも甘いイエローキングをぜひご賞味ください。他にも地元企業の商品がプレゼント対象になっています。

第1弾

期間:1月21日(火)~3月30日(日)

対象:期間中に店舗に来店していただいたお客様

申込み方法:店頭に設置されている二次元コードより申込。

詳細は愛知いいものギフト プレゼントキャンペーンのwebサイトをご参照ください。

https://www.aichi-toyota.jp/file/special/81366/25842/90th_cp_250101/

このキャンペーンは1年間行われ、今後も1年間愛知の特産物をプレゼントします。

そのとちぎふとの概要・コンセプト

そのとちぎふととは、その食べ物の裏側にある「もっと面白く、もっと美味しく」をお届けする、をコンセプトとしたサービスです。その土地の食べ物と共に冊子をお届けしています。生産者さんだけが知る情報が詰まった冊子を通して、その食べ物の背景を知り、「もっと美味しく味わう」をデザインで実現しています。今回のキャンペーンでは愛知の食べ物に限定して、愛知の方々に愛知の食べ物をもっと美味しく味わっていただきます。

トヨタ・レクサスの販売会社である「愛知トヨタ」を中核とするグループ。グループの原点は90年前の1935年にトヨタの第1号車を販売した前身の「日の出モータース」。創業90周年を迎え、これからも安心で快適なカーライフをサポートするとともに、この街にたくさんの「よかった!」を生み出し、笑顔あふれるモビリティ社会が広がることを目指します。

名古屋市鶴舞にある日本最大のオープンイノベーション施設であるSTATION Aiに入居しているスタートアップ企業。「愛のあるデザインで未来を創る」をビジョンにデザインを通じた体験を創る。その体験を通して未来を創るため挑戦し続けている。

従来、そのとちぎふとはB to Cのサービスを展開してきましたが、今後はB to Bでこのサービスを展開していく予定です。

もっと多くの方に地域の特産品の魅力を知ってもらうため、連携できる企業や行政を募集しています。

◇ 連携してできること

・B to Cサービスを展開している企業の顧客還元

・地域貢献への取り組み

・食関係の企業や生産者の方の商品の情報発信

詳細はこちら

https://picks-design.com/aichitoyota-lp

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。