SDGsを服で表現?!購入が寄付に繋がる新しい取り組み!

島田商事株式会社は、服飾資材の販売を通じてSDGsに貢献する団体への寄付を行うプロジェクト【T.S.P.L.】の2024年活動レポートを公式ウェブサイトで公開しました。

1887年創業のファッション専門商社である島田商事株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:島田晋宏)は、服飾資材(トリム)の販売を通じてSDGs(持続可能な開発目標)に貢献する団体への寄付を行うプロジェクト【T.S.P.L.(ティー・エス・ピー・エル)】の2024年活動レポートを、2月7日に公式ウェブサイトで公開しました。

2024年活動レポートページURL

https://shimada1887.com/web-magazine/information/tspl-donation-report-2024/

アパレル産業は、世界で2番目の環境汚染産業と言われています。その背景には、大量生産・大量消費モデルによる膨大な廃棄衣類の発生、化学染料や製造過程での水質汚染、温室効果ガス排出量の増加といった深刻な課題があります。こうした状況を受け、アパレル業界全体で、リサイクル素材や生分解性素材、可燃素材、バイオマス素材の活用が進むとともに、アパレル製品のリユース、リサイクル、アップサイクルといった取り組みにより、脱炭素化や廃棄衣類の削減を目指す動きが広がっています。

<島田商事が取組む環境配慮商品はこちら>

こうした背景を踏まえ、同社は、アパレル業界と関わる服飾資材のサプライヤーとして、持続可能な社会の実現を目指し、先進的な取り組み「T.S.P.L.」を推進しています。このプロジェクトでは、SDGs(持続可能な開発目標)の17のゴールに使われているアイコンカラーを服飾資材(TRIM)に再現することで、SDGsの認知度向上を目指す啓発活動を行い、環境を意識した消費行動の普及にも取り組んでいます。

さらに、対象資材の販売を通じて得られた代金の3% を、SDGsの各ゴールに関連する支援団体に寄付しています。この活動を通じて、同社はお客様や製品を利用される方々とつながりながら、持続可能な開発への貢献を目指しています。

1.日常の服飾資材で芽生えるSDGsへの意識

T.S.P.L.ではボタンやファスナー、テープなどの衣服には必要不可欠な服飾資材を対象としています。T.S.P.L.の資材を使った製品をご使用いただくことで、日々の生活の中でも持続的な社会実現に向けた意識作りを醸成していくことを目指します。

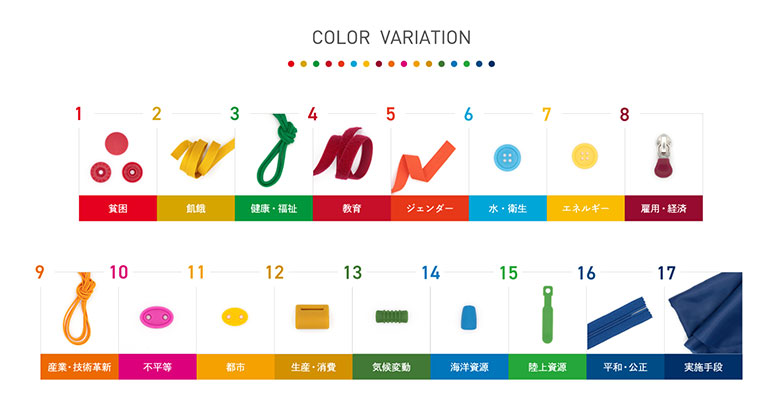

2. SDGsアイコンカラーに合わせた服飾資材をラインナップ

T.S.P.L.はSDGsアイコンのゴールカラー17色に合わせた服飾資材をラインナップします。

これは服飾資材業界の中でも初めての試みであり、SDGsを意識したアパレル製造業を支援することができます。

T.S.P.L.の服飾資材を用いたファッションアイテムをご使用いただくことで皆様のSDGsへの意識を高めるだけでなく、T.S.P.L.が使用された製品を選択いただくことで、アパレル産業全体が持続的な産業へと発展することにも繋がります。

T.S.P.L.プロジェクトは、SDGsの認知向上と環境配慮型の消費行動を促進するだけでなく、実際の支援活動にも取り組んでいます。

対象資材の販売代金の3%を、持続可能な社会の実現に貢献する支援団体へ寄付することで、水資源の確保や気候変動対策、発展途上国の支援など、多方面からSDGsの達成に寄与しています。ここでは、T.S.P.L.プロジェクトを通じて支援している主な団体を紹介します。

・認定特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン(WaterAid)

<途上国で水・衛生支援に取り組む国際NGOを通じた支援>

・認定特定非営利活動法人 ブリッジ エーシア ジャパン(BAJ)

<ミャンマーとベトナムで国際協力活動を行う認定NPOを通じた支援>

・一般社団法人Protect Our Winters Japan(POW)

<気候変動問題に取り組む一般社団法人を通じた支援>

・公益財団法人 日本自然保護協会(NACS-J)

<自然環境の保護を目的として創立された公益財団法人を通じた支援>

・その他:発展途上国の子どもたちへの『支援ギフト』

~寄付先であるBAJ事務局長 新石正治氏のコメント~

島田商事様のT.S.P.L.は、企業活動と社会貢献がまさに持続可能な形で組み合わさったステキな取り組みだと感じています。

そして、T.S.P.L.を通じて、さまざまな方たちのあいだにSDGsの輪が広がっていく仕組みもすばらしいです。

私たちはミャンマーとベトナムで支援活動をしています。現在ミャンマーは大変不安定でチャレンジングな状況ですが、T.S.P.L.の継続的なサポートに背中を押していただいております。厚く感謝申し上げます。

BAJ事務局長 新石正治

T.S.P.L.は、企業のSDGs達成に向けた取り組みをサポートし、消費者にも参加してもらうことを目指しています。アイコンカラーの服飾資材を取り入れることで、寄付が行われ、SDGsへの支援が広がります。他の寄付型商品とは異なり、SDGsのゴールへの直接的な関与が可能です。

1.SDGs達成への貢献

多くの企業がSDGs達成に向けた取り組みを行っていますが、具体的な行動に悩む企業も少なくありません。T.S.P.L.の服飾資材を取り入れることで、簡単にSDGsへの貢献が実現できます。寄付を通じて、SDGs達成に貢献することができ、社会的責任を果たす企業としての立場を強化できます。

2. 従業員のモチベーション向上

寄付付きの商品の導入は、従業員に対して企業が社会貢献を重視していることを示す良い機会です。これにより、従業員の信頼や愛着が高まり、モチベーションアップが期待できます。従業員の意欲が向上することで、離職率の低下や優秀な人材の確保、生産性の向上につながります。

3. 企業イメージの向上

T.S.P.L.に参加することで、社会貢献意識の高い企業としてのイメージを対外的にアピールできます。これにより、顧客や取引先、求職者などに好印象を与え、企業イメージの向上が期待できます。また、T.S.P.L.の活動に参加していることをより認知しやすくするために、下げ札やワッペンを取り付けることも可能です。

~ご採用している株式会社桑和よりのコメント~

SDGsのカラーと製品のカラーをリンクさせる斬新なアイデアに魅力を感じました。

T.S.P.L.の採用背景は、アパレル製品を通じたSDGsへの貢献の重要性に注目し、SDGsのカラーと製品のカラーをリンクさせる斬新なアイデアに魅力を感じたためです。

今回採用した製品には、SDGsゴール15(陸の豊かさも守ろう)のライトグリーンカラーの引手を使用しました。

作業服とは思えないスポーツウェアのようなデザインのコンセプトに抜群にマッチしています。

T.S.P.L.製品を着用する方には、ゴミの分別やフードロスの削減などと同様に、アパレル製品を通じてSDGsへの参加が可能であることを伝えたいです。

会社名:島田商事株式会社

代表者:代表取締役社長 島田 晋宏

創業:1887年

本社:大阪市中央区谷町3-1-12

東京本社:東京都中央区日本橋小伝馬町16-2

事業内容:服飾副資材等の製造及び販売

コーポレートサイト:https://shimada1887.com/

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。