ドイツの持続可能な社会づくりを学ぶツアーを2025年6月に開催! 5泊7日間 園庭ビオトープ、国際空港など8か所を訪問

公益財団法人日本生態系協会が視察企画・協力している「自然ゆたかなドイツの園づくりツアー2025」を6月1日(日)~7日(土)に実施予定です。

公益財団法人日本生態系協会(本部:東京都豊島区、会長:池谷 奉文)が視察企画・協力している「自然ゆたかなドイツの園づくりツアー2025」は、6月1日(日)~7日(土)に実施予定です。このツアーでは、ミュンヘンを中心に南ドイツのバイエルン州をめぐり、幼稚園・保育所の園庭のビオトープ、森の幼稚園、クラインガルテン、ミュンヘン国際空港の自然再生地など8か所を視察します。持続可能な社会づくりを視野に入れた幼児教育の現場や企業の取組などを視察します。

※ビオトープとは:地域の野生の生きものが生息する空間を言います。私達の身近には、樹林や水辺、草地等様々な種類のビオトープが存在しています。そうしたビオトープを子どもたちのために園庭に取り入れたものが「園庭ビオトープ」です。

ドイツでは、気候変動対策と生物多様性の保全に国全体で力を入れています。バイエルン州では、生物多様性の保全のために、2019年に「バイエルン野の花協定」という制度を立ち上げ、州政府が、企業や自治体、個人と協定を結び、昆虫や野鳥、小動物のために、地域在来の野草が生えるビオトープづくりを促進しています。

保育・幼児教育分野でも、環境に責任のもてる人づくりの一環で、園庭ビオトープや森などでの日常的な自然とのふれあいを通じて自然保護意識を幼少期から育てる後押しをしています。また、共生社会の形成に向けて、障害の有無・性別・人種・宗教・文化等の違いにかかわらず一緒に遊ばせることで、他者への理解・思いやりの心を養うインクルーシブ保育やSDGs教育などにも積極的です。

旅行期間:2025年6月1日(日)~7日(土) 5泊7日間

滞在都市:バイエルン州の州都ミュンヘン

対象:ドイツの持続可能な社会づくりの取組やビオトープに関心のある方どなたでも

募集人員:17名(最少催行人員12名)

旅行企画・実施:株式会社パーパスジャパン

ツアーでは、ミュンヘン市内を中心に、8か所を訪問します。

●遊びを通じて五感を使って自然とふれあえる「園庭ビオトープ」、「森の幼稚園」

●生物多様性のための庭づくりに取り組む「クラインガルテン」

●空港敷地内外で自然再生に取り組む「ミュンヘン国際空港」(野の花協定企業)

●市民の環境教育と持続可能な開発のための教育の場「ミュンヘン生態系教育センター」

●「バイエルン州立幼年期教育研究所」

事例1:ノッチング公立幼稚園

この園は自治体が運営する施設です。園庭の広さは1,520m2で、2000年に改修されました。園庭の計画づくりには、子どもたちが積極的に加わり、創造性あふれるアイデアをたくさん出しました。保育者と保護者が具体的なデザインを考え、近隣住民や園芸クラブが協力して形づくられました。子どもたちが一番ほしかった長い滑り台がある築山と谷の高低差は4.5mあります。地域在来の植物が生える小川は子どもたちに大人気の場所です。子どもたちは、五感を使って自然の色や形、感触、香り、音、味などを確かめながら、外遊びを大いに楽しんでいます。こうした取り組みが認められ、自治体が管理費用を補助してくれるようになりました。

事例2:クラインガルテン協会NW18

クラインガルテン(日本語で小さな庭の意)とは、庭のない市民に小区画の土地を賃貸し庭づくりや野菜づくりができる場所として提供しているものです。クラインガルテンNW18は、平均250m2の面積の区画が122あります。ここでは、手入れの行き届いた芝生の庭は時代遅れとして、生物多様性のための庭づくりが主流となっています。例えば、化学肥料・農薬・泥炭は一切使わず有機肥料のみを使用する、昆虫や野鳥、小動物のための多様な生息地を創出するなど、利用者により生物多様性の回復につながる様々な取組がなされています。また、近隣の幼稚園に1区画を開放して、子どもたち自身の力で学びながら植物を育ててもらう「学びの庭」プロジェクトを実施しています。こうした取組が認められ、州の「花咲くバイエルン ナトゥアガーテン認証」の金賞を受賞しました。

事例3:ミュンヘン空港会社

1992年開港のミュンヘン国際空港の周辺地域は、元々エルディンガー・ムースという湿地帯でした。空港建設に際しては、計画段階から代償措置が具体的に定められ、開発によって影響を受けた自然を回復する取組は今も続けられています。2本の滑走路の周囲に広がる自然保護上重要な草地658haと空港に隣接する補償・代替地約720haにおける野鳥等の生息環境の回復維持のほか、個体数記録やモニタリング、マッピング等が行われています。ミュンヘン空港会社は、持続可能な社会をけん引する企業としてバイエルン州の野の花協定に締結し、2019年より州の野の花咲く事業所に認定されています。滑走路周囲の野の花咲く草地は多くの昆虫のほか、ダイシャクシギ・タゲリ・ヒバリなどの野鳥のすみかとなっています。

ビールの名産地として有名な南ドイツ最大の都市ミュンヘン。その歴史は古く、850年前にさかのぼります。南ドイツに花開いたドイツ宮廷文化の中心地であるこのまちの魅力は、中世からの歴史的景観を保ちつつ、現代的な都会の要素が絶妙にマッチしていることです。旧市街には、黄金のマリア柱像が輝くマリエン広場を中心に観光スポットが点在しています。広場の正面には、1881年に建てられた新ゴシック建築の新市庁舎があり、仕掛時計のある100mの塔は内部も見学可能です。地下のラーツケラーは人気の郷土料理レストランとなっています。そのほか、ゴシック様式の旧市庁舎、玉ねぎ型の屋根が印象的なフラウエン教会、有名なビアホール・ホーフブロイハウスなど、見どころがたくさんあります。

日本生態系協会は、自然と共存する持続可能な美しいくにづくり・地域づくりを目指して活動するシンクタンクです。主な事業は、生物多様性の保全等に関する政策の議員への提言、エコロジカルネットワークをはじめとした施策の行政への提案、ビオトープ管理士資格・こども環境管理士資格の認定、企業が所有する緑地のJHEP認証、ゴルフ場スキー場等のG認証、全国学校・園庭ビオトープコンクールの実施、自然生態系を守るためのナショナル・トラスト活動の実施、自然の保全と再生を目的とした墓地「森の墓苑」の運営などです。

名称: 公益財団法人日本生態系協会

代表者: 会長 池谷 奉文

本部所在地: 東京都豊島区西池袋2-30-20

設立: 1992年2月3日

事業内容:

自然と共存した持続可能な国づくり・地域づくりのための政策提言、施策提案

調査研究、国内外の関係諸団体との交流・連携

ビオトープ管理士資格・こども環境管理士資格の認定

企業が所有地のJHEP認証

ゴルフ場・スキー場等のG認証

全国学校・園庭ビオトープコンクール

ナショナル・トラスト活動

自然の保全再生墓地「森の墓苑」の運営等

公式web : https://www.ecosys.or.jp/

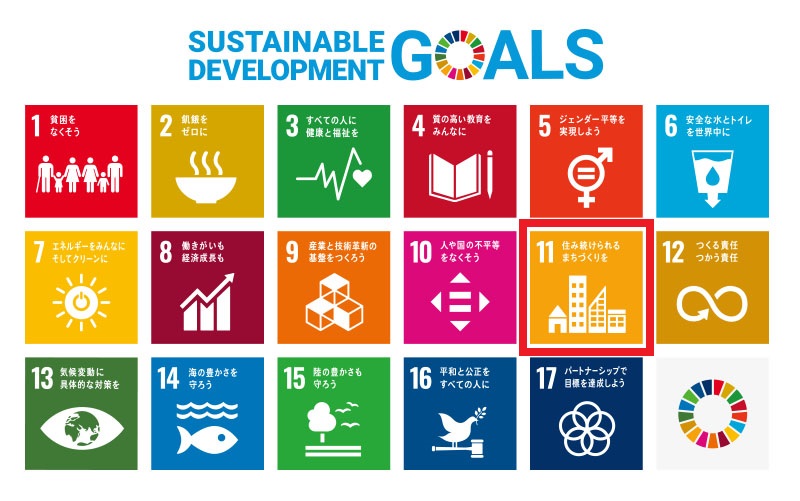

外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

11. 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する

| 11.1 | 2030 年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 |

|---|---|

| 11.2 | 2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 |

| 11.3 | 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 |

| 11.4 | 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 |

| 11.5 | 2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 |

| 11.6 | 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 |

| 11.7 | 2030 年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 |

| 11.a | 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 |

| 11.b | 2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 |

| 11.c | 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。 |