不要なモノをスマホでかざして5秒でより良い捨て方・活用法を提案する「Trash Lens」が対応可能な自治体を新たに400以上拡大

Trash Lens株式会社は、未来のゴミ分別アプリ「Trash Lens」の対応地域を、従来の東京23区・政令指定都市から、新たに400自治体以上拡大します。

誰もが意識することなくより良い資源活用を行える社会の実現を目指すTrash Lens株式会社(東京都新宿区、代表取締役:山本虎太郎)は、手放すモノを撮るだけで捨て方・活用法などを提示し、撮られたモノの価値を最大化する未来のゴミ分別アプリ「Trash Lens」の対応地域を、従来の東京23区・政令指定都市から、新たに400自治体以上拡大します。

アプリ紹介ページ: https://trashlens.com

「Trash Lens」は、2024年4月のサービス開始以来、多くのユーザーより「手軽にゴミの分別方法がわかる」「捨てる以外の手放し方が見られるのは面白い」と好評です。 さらに、「自分の住んでいる地域でも使いたい」という要望あり、対応地域を大幅に拡大します。今回の対応地域拡大にあたっては、LLM(大規模言語モデル)を活用し、自治体の公開情報などから分別情報を取得するゴミ分別解析システムを独自に開発しました。このシステムにより、効率的かつ正確に各自治体の分別ルールを「Trash Lens」に反映させることが可能になりました。

新規対応自治体リスト:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kf3ldsOBhitZ6YXHyR65xwaUa6JFjrne1VYus3tdqJQ/edit?usp=sharing

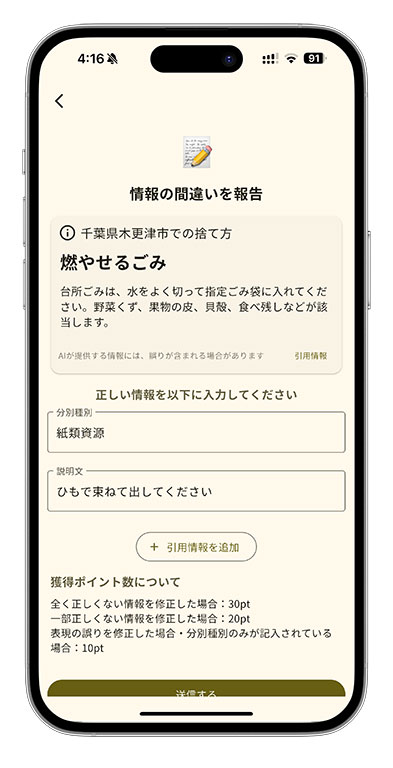

LLMを活用した分別情報の解析・生成は、高い精度を実現していますが、稀に誤りが含まれる可能性もあります。そこで、「Trash Lens」では、ユーザーが分別情報の誤りを発見・報告できる「AIの間違い探し大作戦!」を開始します。

本キャンペーンでは、情報の誤りをご報告いただいたユーザーに、1回の報告につき最大30ポイントを付与します。獲得したポイントは、各種ギフトカードと交換することが可能です。

ユーザーからのフィードバックを積極的に収集・反映することで、LLMによる誤りを早期に訂正し、より正確で信頼性の高い情報を提供できる体制を構築します。

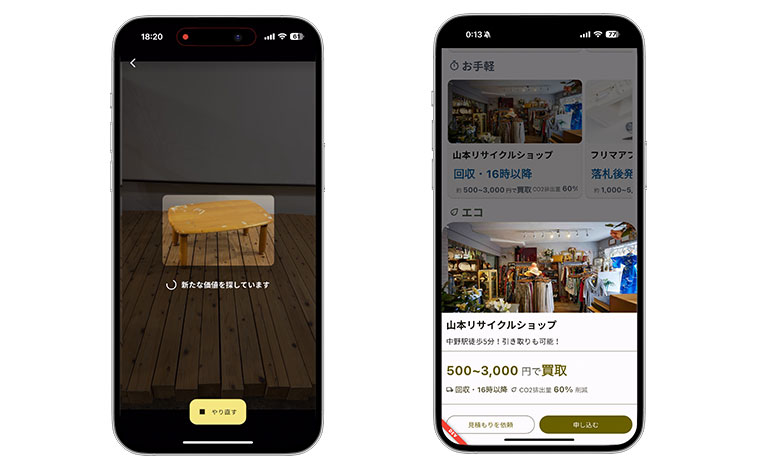

モノを捨てようとした時に出てくる「これってどうやって捨てるの?」という疑問。Trash Lensは、スマホでかざすとその疑問に5秒で答えます。同時に、AIが、画像から検出した特徴から資源としての価値を見つけ、利用者にとって満足度の高い手放し方を提案します。

未来のゴミ分別アプリ「Trash Lens」 コンセプト

手放すモノ・手放されるモノに価値を見出す人が増えています。かつては捨てられていたモノが、リユースで新しい持ち主の元で再出発したり、アップサイクルという形で新たな価値を生み出しています。

一方、不要になったモノを無造作に捨ててしまうと、環境負荷の高い形で処理をすることになります。近年、ゴミを適切に処理するために分別の種別が増加傾向にあり、汚れなど特別な条件によって異なる分別方法になるケースもあり複雑です。生活者がその変化に対応することは困難を伴います。その上、リユース・アップサイクルなど一歩踏み込んだ資源活用法を検討することは面倒であり、比較検討する手段も限られています。

同社は誰もが意識することなくより良い資源活用を行える社会の実現を目指し、手放すモノをパッと撮るだけで価値を最大化する仕組みを構想し、開発しました。

「これって他の人には価値があるのでは?売れるかも!」という意識は必要なく、「これってどうやって捨てるの?」という利用者の疑問にパッと答えます。同時に、AIが画像から検出した特徴をもとに、リユースやアップサイクルを行う人々を提示します。モノが持つ資源としての価値を最大化するだけでなく、利用者にとっても満足度の高い手放し方を提案します。

フリマアプリは便利にモノをリユースすることができます。一方で、手放そうとしているモノを必要とする人がいるだろうと想定し、その人に届けるための撮影や文章を書く手間が面倒、と感じる人は敬遠してしまいます。自治体のゴミ分別では、分別カレンダーやアプリのページをめくったり、あいうえお順から分別方法を探すのを手間に感じる人が多く、分別以外の活用法が見つかることはあまりありません。Trash Lensは、撮るだけでゴミの種別を判別し、どの分別に当てはまるかを提示します。また、その画像から、AIが検出した特徴をもとに、すぐにリユース・アップサイクルの可能性を提示します。この一連の流れにより、これまでフリマアプリからこぼれ落ちていたモノ達の資源化も図れます。

代表の山本氏は、幼い頃から手放すモノに価値を見出す目を持ち続けてきました。小学生の時には、お菓子の筒を灯台にしたり、緩衝材をビルにしたりして家の中に小さな街を作るなかで、「何も考えずにゴミを捨てるのは勿体無い」と感じるようになりました。中学校に上がってからも、適当に捨てられてしまっている教室のゴミ箱を勝手にひっくり返して分別し、ゴミの資源化にこだわり続けていました。しかし、クラスの友人から「世の中たくさんのゴミがあるのだから、君がこの教室のゴミだけ分別しても無駄だ」と言われ、ゴミ問題を大元の仕組みから解決することを志すようになりました。

そして高校生になり、Trash Lensの原型となるアプリを開発しました。大学入学後、インターンとして株式会社ピリカに従事し、環境問題に対しビジネスとしてアプローチする現場に触れました。そうしたアプローチは社会に影響を与える規模に拡大するということを実感し、Trash Lensプロジェクトが始動しました。

同社は今後、リユース・アップサイクルに取り組む企業との連携を広げていきます。Trash Lensアプリが持つ、AIの特徴検出結果を元にしたリターンの提示や、取引のやり取りまで完結する仕組みが企業をサポートします。こうした連携の取り組みを広げていくことで、資源としての価値のみならず、手放す人の満足度も高める仕組みとして強化していきます。また行政との連携も図り、分別がわかりやすくなるのはもちろん、分別したものがどのように生まれ変わっていくのかまでがわかることで、生活者が納得感を持って日々の分別に取り組める仕組みを提供します。

会社名:Trash Lens株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階

代表者:代表取締役 山本 虎太郎

設立:2023年7月

サービスHP:https://trashlens.com/

企業HP: https://trashlens.co.jp/

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。