ウミガメ、いのち、未来へつなぐ。

ウミガメを見つめ、その知られざる生態を解明し、絶滅の危機から未来へとつなぎます。

特定非営利活動法人Sea Turtle Ecology Labは、 4月1日を夢を発信する日にしようとする April Dreamに賛同しています。

悠久の時を生きるウミガメ

1億3,500万年前 —— それは恐竜が地上を闊歩し、魚竜や首長竜が海の中で繁栄していた時代。

その遥か昔にウミガメの祖先は誕生しました。

ウミガメは、大陸移動や地磁気逆転などの地球規模の環境変動に適応しながら、悠久の時を生き抜いてきました。

いまだ多くの謎に包まれて

これまでの研究により、ウミガメの生態の謎は解明されつつありますが、このような地球規模の変化にどのように適応しているのかは、まったく分かっていません。

人間とウミガメ

一方で、数百年以上にわたり、ウミガメのなかでも特にアオウミガメ、タイマイ、オリーブヒメウミガメは、人間の食料や工芸品の材料などとして捕獲され続けてきました。

絶滅の危機にあるウミガメ

そして今、世界のウミガメは絶滅の危機に瀕しています。なぜでしょうか。

多くの地域でウミガメの捕獲は禁止されましたが、生息数は増えていません。

そして、世界中で多くの保護活動も行われていますが、必ずしも結果は伴わず、むしろ生息数が減少している場合もあります。

かつて日本の海でよく見られたアカウミガメも例外ではありません。

彼らは北太平洋で唯一、日本の海岸だけで産卵しますが、近年その数は激減しています。

未来へつなぐ

同法人は、国内外の研究者や団体、個人の方々とともに、ウミガメの生態を明らかにし、ウミガメを将来に残す活動をしていきます。

そして会員の皆さまとともにウミガメについて考え、「ウミガメ学(Sea Turtle-ology)」を創造します。

これまでの研究や現場での生態調査などから、地磁気の影響や人間の過度な介入がウミガメに悪影響を与えていることが分かりつつあります。

同法人は、このような科学的な裏付けをもとに、世界のウミガメを絶滅の危機から未来へとつなぎます。

会員の詳細

世界のウミガメは絶滅の危機にあります。

同法人は、国内外の研究者や団体、個人の方々とともに、ウミガメの生態を明らかにし、ウミガメを将来に残す活動をしていきます。

そして会員の皆さまとともにウミガメについて考え、「ウミガメ学」を創造します。

同法人は科学的な裏付けをもとに、世界のウミガメを絶滅の危機から未来へとつなぎます。

〈団体概要〉

設立:2024年2月5日

理事長:菅沼弘行

URL:https://www.stel.or.jp/

「ウミガメ会」開催中!

ウミガメについて考える勉強会・セミナーを定期的に開催しています。

コミュニティサイト運用中!

会員同士の交流の場、情報共有の場などとして、ウミガメについて考えていく場を提供しています。

ウミガメを知ろう!(講演会案内)

ウミガメの生態や保全、そして環境問題との関わりについて講演します。

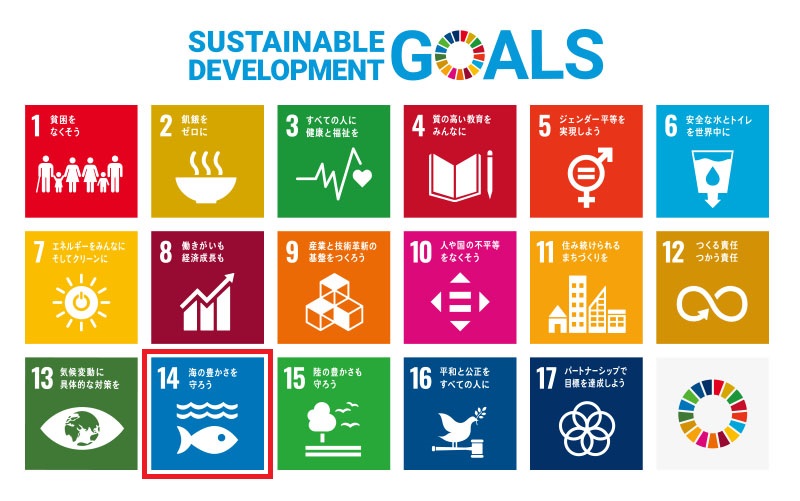

外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。 14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。