1時間で組み立て・解体!サステナブルな組み立て式の茶室 「世界を旅するモバイル茶室」をおすそわけマルシェで特別展示

株式会社増田総合研究所は、新潟県長岡駅前のアオーレ長岡 イベント会場で開催する「第3回おすそわけマルシェ」にて「世界を旅するモバイル茶室」を特別展示します。

株式会社増田総合研究所(所在地:東京都千代田区、代表取締役:増田 文彦)は、2025年5月5日(月・祝)に新潟県長岡駅前のアオーレ長岡 イベント会場で開催する「第3回おすそわけマルシェ」にて、「世界を旅するモバイル茶室」を特別展示します。

「世界を旅するモバイル茶室」では、わずか1時間で組み立て・解体ができるサステナブルな組み立て式の茶室で、未来の茶室の可能性を体感することができます。宮大工の棟梁と茶の湯を愛する女将の“素晴らしい日本の木造技術と茶の湯と抹茶という伝統文化を世界に広めたい”という想いから誕生しました。

<「第3回おすそわけマルシェ」概要>

開催日 :2025年5月5日(月・祝)

所在地 :アオーレ長岡(新潟県長岡市大手通1-4-10)

アクセス:JR長岡駅直結徒歩3分

【1,000年先の未来にも残したい日本の文化とはなにか?】

日本の伝統建築技術を継承する宮大工棟梁である花升木工社寺建築の代表 市川 晶麻がつくりだす非日常空間で味わうこの日この時だけの特別な一服から、その答えを見つける事ができます。

【「世界を旅するモバイル茶室」が世界から注目を集めたきっかけ】

「世界を旅するモバイル茶室」が世界から注目を集めたきっかけは、2019年、世界最高峰のパリ国際展示会で行った茶会でした。展示場の隅の狭い通路のスペースに置かれた畳2帖の小さな茶室で茶の湯が始まると、あっという間に人だかりができ、「このいい香りは何?」と世界中のバイヤーたちの目が茶室と抹茶に釘づけになりました。

その後「世界を旅するモバイル茶室」は世界各国で行われる国際会議、ラグジュアリーホテルや美術館などから引っ張りだことなり、ユネスコ無形文化遺産である宮大工の木造技術や日本の木材の奥深さ、茶の湯の素晴らしさ、抹茶の美味しさを伝えてきました。

この「世界を旅するモバイル茶室」を、この度、新潟県長岡駅前のアオーレ長岡で開催される「第3回おすそわけマルシェ」にてお披露目します。

「世界を旅するモバイル茶室」は、国宝「利休の待庵」をイメージし、茶の湯の世界と宮大工の世界を深く知る茶人・保科 眞智子と宮大工棟梁・市川晶麻が「守破離」の発想で造作しました。

【OLD&NEWの融合】

アオーレ長岡で展示される「世界を旅するモバイル茶室」は、宮大工の伝統的な技術とサステナブルなコンセプトが融合した未来志向のプロジェクトを象徴しています。

【世界中に持ち運び可能】

1時間以内で組み立て・解体ができ、日本建築の粋である茶室を国内外どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。

軽量かつ耐久性の高い設計:都市部から自然環境まで、あらゆる場所に設置でき、日本文化を体感できる空間そのものを届けることが可能です。

1. 宮大工の技術をつなぐ

文化継承への挑戦:次世代の職人や文化の担い手を育成し、持続可能な形で日本の伝統を未来へつなぎます。

未来への遺産:宮大工の技術と茶道文化を守り、次世代が1000年後も誇れる文化遺産として残します。

2. 森林と里山をまもる

日本の美しい木を間近で感じて、日本の水源の森の保護への意識を高めます。

3. 日本文化を国内外へ発信

本物の文化体験を提供:伝統的な技術と精神が息づく体験を通じ、日本文化の本質に触れる機会を創出します。

サステナブルなモバイル茶室を通じ、日本文化の伝統的な価値と新たな創造をグローバルに発信します。

本展示では、伝統的な日本の茶室の美しさと、未来のモビリティ技術を融合させた移動可能な「世界を旅するモバイル茶室」が体験できます。

従来の固定概念を超え、どこへでも移動できる新たな空間体験を提供することで、茶道文化の可能性を広げます。

【展示のポイント】

・伝統と革新の融合:日本の伝統的な茶室の設えを保ちつつ、モバイル化を実現。

・持続可能な未来への貢献:環境負荷を抑えた最新技術を採用し、次世代のライフスタイルを提案。

・新潟県長岡市から発信:歴史と文化が息づく長岡の地で、新しい体験価値を創造。

また、本イベントでは「おすそわけマーケットプレイス ツクツク!!!」の仕組みを活用した地元事業者とのコラボレーションや、持続可能な社会をテーマにした多彩なブースが展開されます。

「おすそわけマーケットプレイス ツクツク!!!」はシャッター商店街の活性化にも貢献し、ツクツクの事業者同士がマルシェを開催する事で、政府が注力している地方創生にも大きな成果を期待できます。

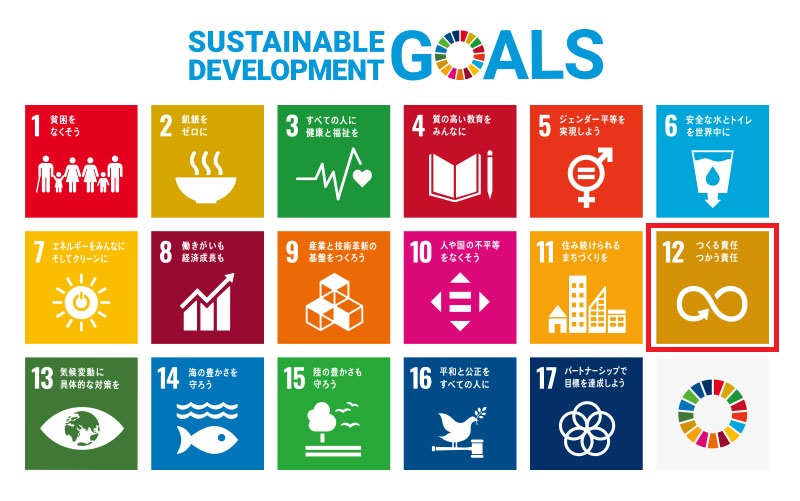

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。