廃プラスチックが手作りの櫛に生まれ変わる。早稲田大学の学生団体「Precious Plastic Waseda」が、オリジナルブランド《COMEL(コメル)》を5月1日より販売開始

学生団体「Precious Plastic Waseda」は、回収したプラスチックをアップサイクルしてつくるハンドメイドの櫛《COMEL》を2025年5月1日より販売を開始します。

学生団体「Precious Plastic Waseda」(以下、PPW)は、回収したプラスチックをアップサイクルしてつくるハンドメイドの櫛《COMEL(コメル)》を、2025年5月1日より販売を開始します。販売は、リサイクルプラスチック専門のオンラインストア「Precious Plastic Japan Team」にて行います。

《COMEL》は、comb(櫛)とmelt(溶ける)を組み合わせた造語で、「想いを込める」という意味を持つPPW のオリジナルブランドです。早稲田大学の学生会館などに設置された回収ボックスで集めた廃プラスチックを粉砕し、加熱・圧縮成形して作られる本製品は、すべてが学生主体の手作業で完成しています。

また、福祉理美容師ネットワーク「Ribinet」さまと協力し、美容院で廃棄される予定だったカラーチューブのフタ(ポリプロピレン/ポリエチレン素材)も新たな原料として活用。役目を終えたプラスチックに新たな命を吹き込み、美と環境をつなぐアイテムとして生まれ変わらせました。

・一点ものの美しさ:混ざり合った色がつくる 世界に一つだけ のマーブル模様

・手のひらサイズの軽量設計:使いやすく、持ち運びにも便利

・CO₂ 削減にも貢献:1本で約29.9gのCO2削減効果。これは木1本が1日に吸収する量に相当

・完全学生製作:製造からデザイン、広報まで、すべて大学生の手で

「Precious Plastic Waseda」は、早稲田大学の公認学生団体「環境ロドリゲス」のプラスチック部門として活動するサステナブルプロジェクトです。学生自身の手で、廃プラスチックを集め、粉砕・成形して新しい製品へと再生。その過程をワークショップやイベントで体験できる機会を提供し、「楽しく、気軽に」参加できる環境活動を目指しています。

2024年10月から2025年4月にかけては、大学内で約34.45kgのプラスチックを回収し、うち約5.19kgを製品として再生。合計で11.32kgのCO2削減につながりました。

商品名:COMEL(コメル)

発売日:2025年5月1日(木)

販売場所:Precious Plastic Japan 公式オンラインストア

U R L:https://preciousplasticjapan.com/items/67f7e78ca06e0932e9111a14

価格:1,000円(税込)

休止期間:7月・1月は大学の試験期間のため販売一時停止予定

素材:リサイクルPP/PE(大学内回収キャップ・美容院カラーチューブキャップなど)

カラー:複数のカラーを混ぜたマーブル模様(1点ごとに異なる)

サイズ:長さ約10cm、重さ約14g

団体名:Precious Plastic Waseda

所属:早稲田大学 学生環境NPO 環境ロドリゲス

活動開始:2024年10月

公式HP:https://www.preciousplasticwaseda.com

Instagram:https://www.instagram.com/preciousplastic_waseda/

X(旧Twitter):https://x.com/PPwaseda

Precious Plastic Japan Teamとは

オランダ発のオープンソースプロジェクト「Precious Plastic」の理念を受け継ぎ、日本各地で地域密着型のリサイクル活動を展開するネットワークです。手作業で廃プラスチックを再資源化し、アートや日用品としてアップサイクル。使い捨て文化からの脱却を目指し、サーキュラーエコノミーの実現に挑戦しています。寄付付き商品の販売を通じて、環境保全団体への支援も行っています。

公式オンラインストア:https://preciousplasticjapan.com/

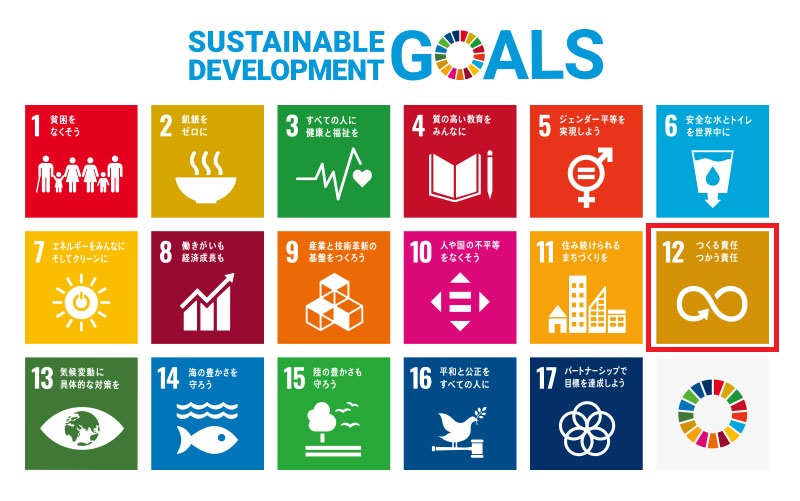

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。