日東化工、再生ゴムマットの新たな生産スキーム実証を開始 廃タイヤの再利用でカーボンニュートラルを実現

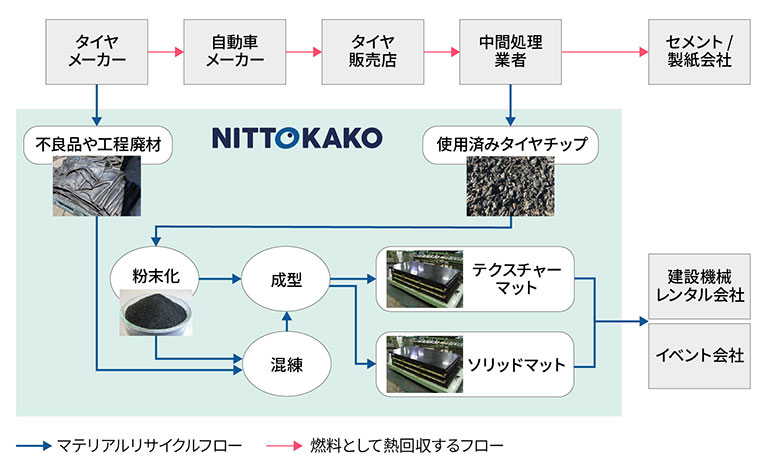

日東化工株式会社は、使用済みタイヤを原料とする再生マット2種の並行生産スキームを新規開発する実証事業を開始しました。

エンビプログループでゴム工業資源を有効活用した再生ゴムをはじめとする工業ゴム製品や樹脂製品の製造・販売を担う日東化工株式会社(本社:神奈川県高座郡寒川町、代表取締役社長:春山 孝造)は、使用済みタイヤを原料とする再生マット2種の並行生産スキームを新規開発する実証事業を開始しました。将来的には、2種の再生マットの安定製造と販売により資源循環市場の創出を目指していく方針です。

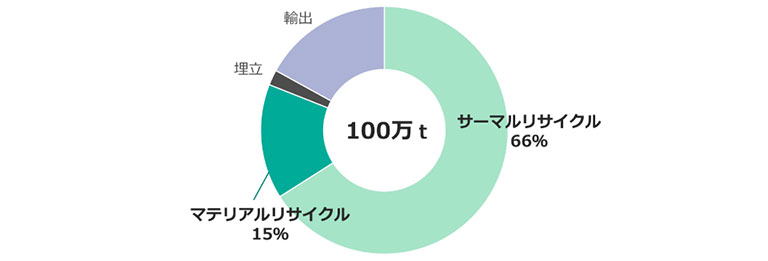

日本国内では年間約100万トンの使用済みタイヤが発生し、その66%がCO2排出を伴う燃料として熱回収され、15%がマテリアルリサイクル(※)されています。リサイクル率が低い理由は、マテリアルリサイクル製品の競争力が不足しているためです。この課題を解決するため、使用済みタイヤ由来のリサイクルゴムを使った競争力のある足場マットの開発と効率的な製造技術の確立を目指して、本実証が開始されました。

※廃棄物等を新しい製品の原材料として再利用すること

本実証では、使用済みタイヤを含むゴム廃材を原料とし、耐摩耗性、耐スリップ性、耐水性に優れた2種の足場用の再生ゴムマットを同一行程で並行製造します。これにより新たな資源循環市場を創出し、人件費削減、生産性向上、価格競争力向上を図り、販売価格を従来のマット製品の約2/3に抑える見込みです。2031年には年間1,500トン以上の使用済みタイヤ・工程廃材を原料に、テクスチャーマットを40,000枚以上、ソリッドマットを8,500枚以上生産する計画です。この取り組みによって、年間2,607トンのCO2排出を抑制できます。

工程廃材は通常、排出事業者が処分費を払って廃棄処分していますが、本実証では当社グループが排出事業者より買い取りソリッドマットへマテリアルリサイクルすることで、ゴム業界全体の廃棄物削減に貢献します。さらに、ソリッドマットの製造工程で排出される工程廃材もテクスチャーマットへ再利用することで、本実証の製造工程で発生する廃棄物は投入材料の重量比5%以下、埋め立てゼロに抑える計画です。

■新たな資源循環市場開発

新たな資源循環市場開発として、敷き鉄板や樹脂マットを使用している建機・保安用品のレンタルメーカー向けに、テクスチャーマット及び、ソリッドマットを提案します。

■補助金採択案件

本実証は、新たな資源循環市場の創出に向けた、脱炭素と経済成長を両立する取り組みを早期に実現することを目的に支援する経済産業省の補助金「令和6年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(産官学連携による自律型資源循環システム強靱化促進事業)」の採択を受けています。

■実証概要

(1) 実証開始 2025年3月

(2) 設置場所 日東化工株式会社 本社・湘南工場

(3) 投資内容 新規ラインの設計開発および設置

(4) 稼動開始 2026年9月(予定)

本実証で製造する再生ゴムマットは、以下の2種類です。うち1種類は本実証による新製品となります。

<テクスチャーマット(ブラックターフ)>

再資源化率:98%以上

特徴:使用済みタイヤを1mm以下に粉砕し、硫黄を混ぜて成型した再生ゴムマット

用途:重量建機の養生材、敷鉄板の代替品等

主な販売先:建設機械レンタル会社、イベント会社等

<ソリッドマット(新製品)>

再資源化率:60%以上(目標)

特徴:工程廃材と使用済みタイヤの粉末を混ぜたリサイクル材とバージン材を配合し成型した再生ゴムマット

用途:重量建機用養生材、歩行者通路等

主な販売先:建設機械レンタル会社、イベント会社等

・名称:日東化工株式会社

・所在地:神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号

・代表者:代表取締役社長 春山 孝造

・事業内容:各種工業用ゴム・樹脂製品の製造、販、弾性舗装材の製造・販売・施工

・設立:1949年7月

・株主:株式会社エンビプロ・ホールディングス100%(東証プライム コード:5698)

・資本金:100百万円

・URL:https://nittokako.jp/

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。