— 捨てられた衣類が、都市をつくる素材になる — 環境に配慮したサステナブルなリサイクル建材『PANECO® board M』が量産体制へ本格始動。

特許技術により、衣類廃棄物を、建材・内装材に再資源化し、空間・家具・什器・プロダクトへとアップサイクルする『PANECO® board M』。 いま、都市の素材がアップデートされる。

ファッションロスを「都市資源」に変える。循環型社会の新しい構造が始動。

私たちは毎日、服を着て暮らしています。

しかしその裏で、世界では年間約9,200万トンの衣類が廃棄されている事実をご存じでしょうか?

消費者から排出される不要になった衣類、売れ残って焼却される衣類、繊維工場から出る端材……。

これらは「繊維廃棄物」として処理され、地球環境に深刻な負荷を与えています。

PANECO®は問いかけます。「それ、本当にゴミですか?」

PANECO®が提案するのは、衣類を都市資源に変える未来。

『PANECO® board M』は、使い終えた衣類や繊維端材を原料とし、特許 第7254401号に基づく独自技術によって製造された、環境に配慮したサステナブルなリサイクル建材です。

廃棄衣類が、建材・内装材になり、空間・家具・什器・プロダクトなどに生まれ変わり、さらに再び原料として戻せる “水平リサイクル” も実現しています。

建築・都市開発分野は、資材・エネルギーの使用量が極めて多く、環境負荷が最も高い領域のひとつです。

この分野にこそ、「捨てられるはずの衣類」を再資源化する意義があります。

PANECO®が目指す未来は、単なる素材変換ではなく、“都市そのものの循環システム” を構築することです。

現在、「PANECO® board M」の量産体制が以下の3社の協業により始動しています。

・開発:株式会社ワークスタジオ(東京都新宿区)

・販売・設備投資:モリリン株式会社(愛知県一宮市)

・製造:ホクシン株式会社(大阪府岸和田市)

2026年初旬より、試験的な量産を開始予定です。

・製品名:PANECO® board M

・原料:廃棄衣類繊維 51%:廃棄木材 49%

・サイズ:最大 1,240mm × 4,060mm ・厚さ 最大30mm

・用途:建材・内装材・家具・什器・プロダクトなど

・特徴:高い意匠性・木質繊維板と同様の加工性・再リサイクル可能

すでに2021年から「PANECO® board S」として、以下の分野などで多数の導入実績があります。

・商業施設の内装材や什器

・オフィス空間の内装材や家具

・アートプロジェクト

・その他多様なプロダクト

受賞歴

・第46回繊研新聞 『繊研賞』受賞

・第25回グリーン購入大賞『大賞』受賞

・第21回勇気ある経営大賞『特別賞』受賞

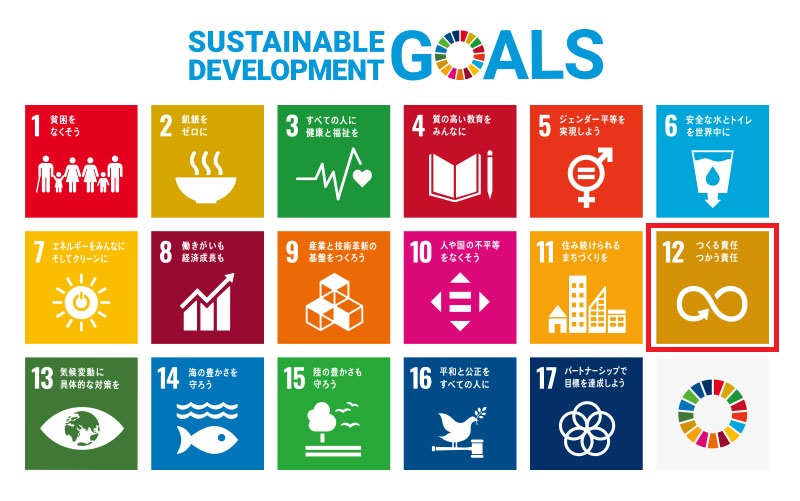

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。