【事後レポート】8月8日リユースの日に考えるサステナビリティ経営~リユーストナーで実現するサーキュラーエコノミーと脱炭素/日本のESG経営の取組み状況

YouTubeライブ" OZCaF TV "-28th-に、ディエスジャパン、ケイティケイ、原貿易、朝日広告社、CRIF Japanが集結。

2025年7月28日、一般社団法人OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーションのYouTubeチャンネルにてライブ配信が催されました。ライブ配信は2部構成で行われ、第1部ではオフィスの印刷に使う「リユーストナー」業界3社のトップが「リユースの実践とサステナビリティ」について語りました。

第2部では、取り組みを企業価値に繋げる「ESG認証と情報発信」をテーマに、ESGと業績についての独自調査結果や、国際基準の認証の重要性を解説し、ESG認証と情報発信がワンパッケージできる、「Synesgy Premium」について紹介しました。

【登壇者】

株式会社ディエスジャパン 代表取締役 北條 陽子

ケイティケイ株式会社 代表取締役 青山 英生

原貿易株式会社 代表取締役 江守 雅人

株式会社朝日広告社 ビジネス戦略本部 ビジネスソリューション部 担当部長 上田 睦子

CRIF Japan株式会社 セールスマネージャー 村上 裕貴

【司会進行】

OZCaF 由比 達也

由比:環境配慮や脱炭素の取り組みは、大企業に限らず中堅中小企業の方々にとっても重要です。今日は特にその中で印刷、とりわけトナーカートリッジのリユースについて、業界を牽引されている3社の経営トップの方々にお越しいただいております。現場での取り組み、それから企業の各ビジョン等々も教えていただきながら「オフィスから始める脱炭素」ということで進めていきます。

本日お招きした3社は、AJCR(日本カートリッジリサイクル工業会)に加盟されておりまして、カーボンニュートラルの推進等に関する連携協定も締結されています。

北條:株式会社ディエスジャパンは、今期で創業40期を迎える会社で、メインの事業であるリユーストナーの販売を中心にお客様のオフィス環境をより快適により効率よく業務を回せるような事業を展開しています。

ミッションは仕事をもっと楽しくというところと、創業当初から共生社会の実現、環境配慮、最後は人のチカラで、お客様の困りごとを解決できるような提案をしていきたいという思いが込められています。OZCaFにも参加しており、その中でCO2見える化プロジェクトというところでリーダーとして活躍させていただいております。OZCaF会員企業さん複数社と一緒に、CO2を見える化した後の「減らす」というところ、ESGも含めた課題に対してもチームでご提案をさせていただいています。

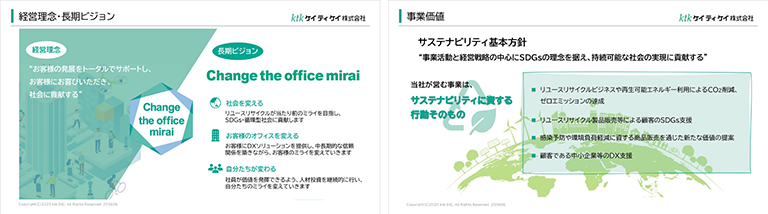

青山:ケイティケイ株式会社はリユーストナーを製造販売している会社で、名古屋に本社があります。全国に18か所の営業拠点がありまして、多くの皆様にトナーをご利用いただいています。トナーはプリンターに装着されます。プリンターはパソコンとネットワークでつながっていますので、ネットのセキュリティも含めてご提案しています。

グループビジョンは「Change the Office mirai」です。ITやDXも提供しておりますが、環境という切り口も重要だと思っています。もともとの事業はSDGsという言葉が出る前から始めておりますので、私どものサステナビリティの基本方針といたしましては、「持続可能な社会の実現に貢献する」を掲げています。リユース製品を循環型社会に貢献するサステナブルな製品と再定義してご案内しています。

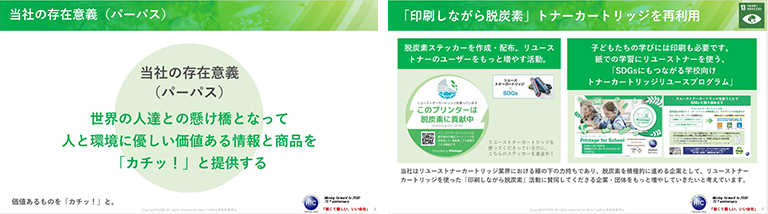

江守:原貿易株式会社は部材を提供し、リユーストナーを陰ながら支えています。当社は横浜にありまして、もともとは繊維商社です。今も繊維の仕事をしていて、ベビーブランドなども展開しています。実はタイプライターのリボン生地も繊維なんですね。そこからレーザープリンターのリユーストナーカートリッジの仕事を始め、部材提供だけではなく部材を使って再利用する技術も提供させていただいています。

当社のパーパスは社員も大事にする経営。SBT認定も取得し、環境にやさしい事業をやっています。横浜市では中小企業の脱炭素に取り組んでいる企業に選出されました。横浜市と神奈川県からの依頼で講演をさせてもらったり、大学でも特別授業をさせていただいています。このようなちょっと遊び心を持たせたような脱炭素ステッカーを作ったりもしています。

由比:ここからは「なぜ今リユーストナーなのか」についてお伺いしたいと思います。

江守:トナーカートリッジの再利用は、1990年前半ぐらいに欧米からやって来たものです。僕が今注目しているのはヨーロッパ、欧米で言われている「Right to Repair(修理する権利)」です。新しいものを買うだけでなく、今あるものを修理・再生して長く使おうという「権利」が、ニューヨーク州やオレゴン州、カリフォルニア州などで「Right to Repair」と「Parts Pairing」をセットにして法令化が進んでいます。この流れは、カートリッジに限らず、あらゆる電化製品に及んでおり、日本にも入ってくるものだと考えています。

日本市場におけるリユース品のシェアは約25%で、海外と比べるとまだ低い状況と言えますが、少しずつその割合は向上しています。日本ではディエスジャパン、ケイティケイの2社が、いろんな条件のカートリッジを回収して部材交換やトナーを入れるという大変なことをもう20年もしています。

北條:使い終わったトナーカートリッジの回収というのが肝になります。捨てずに再利用することがCO2排出量削減につながっていくことを、消費者の方により分かっていただく必要があります。これからはお客様のほうでも「環境に良い製品なので製造元に返すものなのだ」という認識を広めて行きたいと思っています。

由比:消費者に「再利用させていただくという権利」があるということですね。義務までいくとなかなかしんどいですけど、意識も高めないといけないかなと思います。

青山:個人消費では、シャンプーや食品の詰め替え用が当たり前になりました。しかし、法人の場合、「経費で買うもの」という意識が強く、使う人と支払う人が異なるため、リユースへの意識がなかなか高まらないのです。消耗品はなくなったら終わり、ではなく、使い終わったカートリッジを「返す」ことで次の製品に生まれ変わり循環していきます。 この価値がオフィスにもっと広まればと思います。

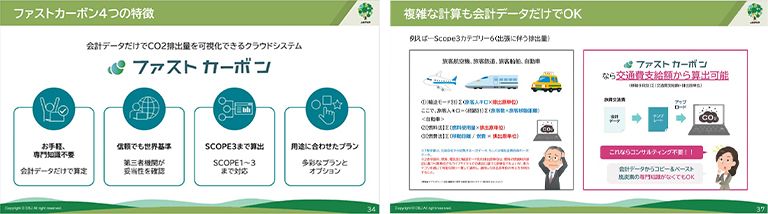

株式会社ディエスジャパン:会計データからCO2排出量を簡単に見える化するツール「ファストカーボン」

由比:ディエスジャパン様では中小企業の脱炭素の見える化を図る事業にも注力されているようですが詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。

北條:脱炭素へのステップを「①重要性の認識 → ②現状の見える化 → ③削減への取り組み」と定義しています。特に重要なのが②の「見える化」です。しかし、専門知識が必要なGHGプロトコルのスコープ計算などは、専門部署を持たない中小企業にとって非常にハードルが高いです。そこで我々は、会計データを使って誰でも簡単にCO2排出量を把握できるツール「ファストカーボン」を提供しています。

このツールの最大の特徴は、排出量を勘定科目別に表示できる点です。「旅費交通費でこれだけ排出している」「原因は電気代だと思っていたが、実はガソリン代だった」というように、具体的な原因が特定でき、次のアクションにつながりやすいのです。

ケイティケイ株式会社:QRコードを活用した顧客参加型システム「サステナブルパートナープログラム」

由比:それでは続いて、青山社長の方から ケイティケイ様の取り組みについてお伺いしたいなと思っております。

青山:オフィスの中で、このカートリッジ本体を見たことがある人はどれくらいいるでしょうか。我々はこのカートリッジにQRコードを付与し、お客様が使用後に読み取ることで、そのカートリッジがきちんと工場に戻り、再製品化されるまでの循環プロセスを証明できるようにしました。この仕組みにより、ユーザーは自社が使用したカートリッジがどれくらいのCO2削減に貢献したかを、数値化されたエビデンスとして受け取ることができます。環境貢献活動が具体的に「見える化」され、経営層への報告や社内での意識共有にも繋がります。カートリッジはだいたい4~5回、ものによってはもう少し使用できます。毎回買って捨てることと比べれば大変環境にいいです。

日本カートリッジ工業会のE&Qマーク

由比:啓発の一つとしてマークの方のお話もあるかなと思うのですが。

北條:3社が加盟している日本カートリッジ工業会の認定している商品に対して付与されるシールになります。E&Qマークは「環境」と「クオリティー(品質)」という意味で表示しており、第三者機関の審査を受けた商品に貼ることができます。

このE&Qマークの普及は何十年も前からやっていますので、例えば生産工場、自治体の入札の使用書には浸透してきています。一般消費者や法人への啓蒙が今後の課題です。

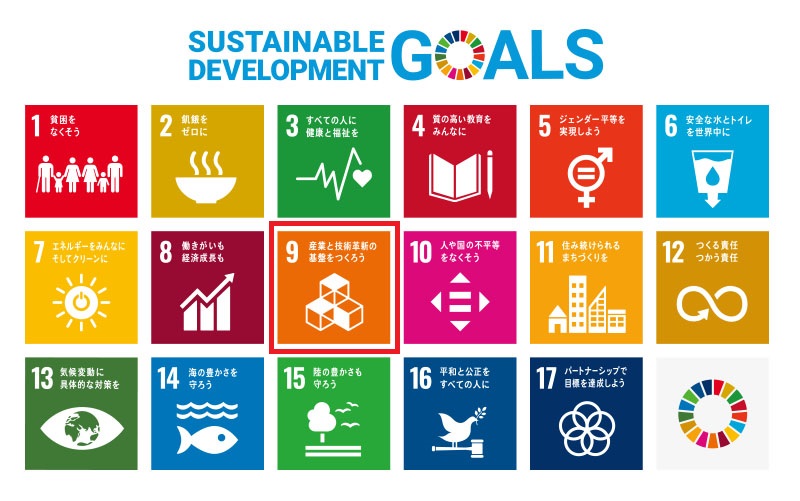

SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標9. 強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及び イノベーションの推進を図る

9.1 すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 9.2 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030 年までに各国の状況に応じて雇用及び GDP に占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同 割合を倍増させる。 9.3 特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融 サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。 9.4 2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プ ロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。 すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 9.5 2030 年までにイノベーションを促進させることや 100 万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじ めとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上さ せる。 9.a アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テ クノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジ リエント)なインフラ開発を促進する。 9.b 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開 発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。 9.c 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020 年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。