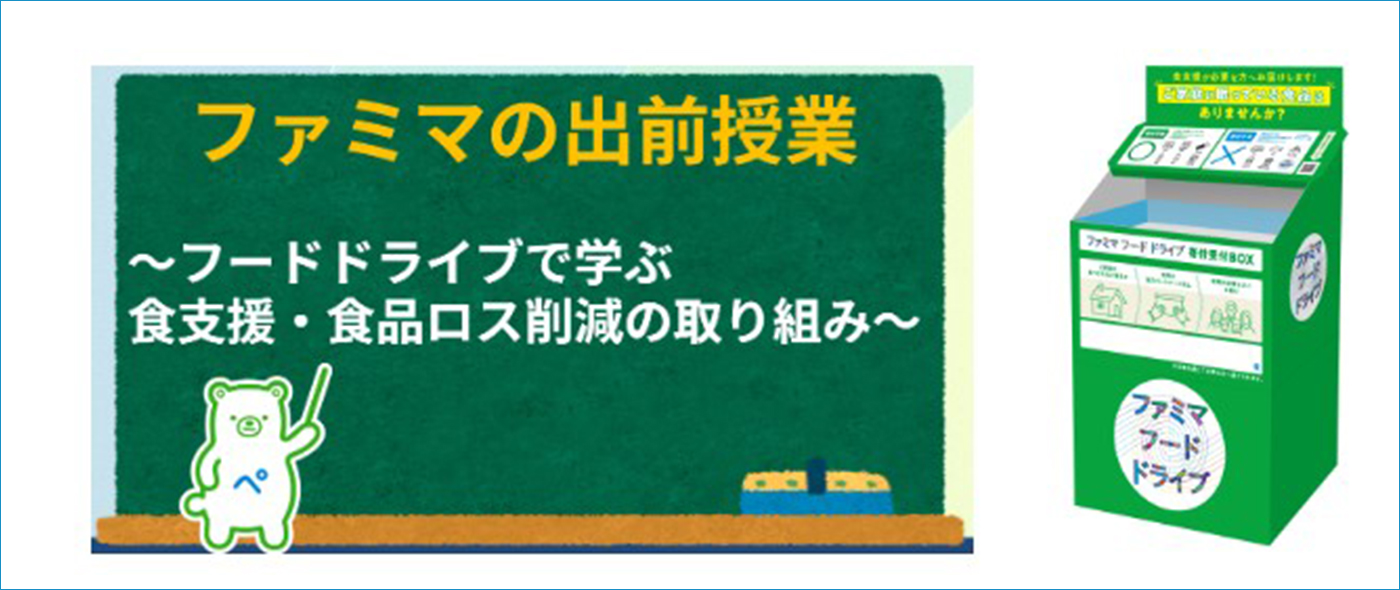

ファミリーマートと埼玉県内の小学校が食の学びと体験で連携!未来を担うこどもたちへ「学び、体験する食育」を実施 ~小学校内にファミマフードドライブが初登場~

株式会社ファミリーマートは埼玉県内の小学校2校を対象に「食品ロス削減」に関する出前授業とファミマフードドライブの食品寄付体験を組み合わせた、独自性のある食育プロジェクトをで実施します。

株式会社ファミリーマート(本社:東京都港区、代表取締役社長:細見研介)は埼玉県(知事:大野元裕)と連携して、埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム「フードロス削減分科会」の連携事業として、埼玉県内の小学校2校(さいたま市立常盤北小学校、さいたま市立徳力小学校)を対象に「食品ロス削減」に関する出前授業とファミマフードドライブの食品寄付体験を組み合わせた、独自性のある食育プロジェクトを共同で実施します。

農林水産省及び環境省の推計では、国内では年間約464万トン(令和5年度)もの食品が、まだ食べられるのに捨てられています。このうち約半数は家庭から発生しており、食品ロス削減は社会全体で取り組むべき重要な課題です。

そうした中で、同社は埼玉県と連携し、埼玉県庁内にあるファミリーマートでファミマフードドライブを実施するなど、地域の食支援・食品ロス削減の取り組みでこれまでも連携してまいりました。このたび、食品ロス削減月間(10月)ならびに埼玉県の県下一斉フードドライブキャンペーン(10月~11月)を前に、未来を担うこどもたちが、この問題の重要性を理解し、日常生活の中で主体的に行動できる力を育む機会を設けるサポートができないかを考え、埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム「フードロス削減分科会」に参画し、第1弾の連携として本取り組みを開始します。

行政の持つ専門知識、企業の持つ社会貢献のプラットフォーム、そして教育現場をつなぐ「産学官連携」による持続可能な社会の実現に向けた次世代教育モデルとして、授業で食品ロスの現状を「学び」、フードドライブへの寄付を「体験する」ことで、こどもたちが食品ロス問題を”自分ごと”として感じてもらう機会を提供します。

・産学官連携による実践的な教育プログラム

埼玉県庁職員が講師となり、食品ロスの現状や家庭でできる取り組みなど、食品ロス削減に向けた取り組みをこどもたちに分かりやすく解説すると共に、ファミリーマートが、地域に根差した社会貢献活動である「ファミマフードドライブ」を校内で実施します。

・体験が育む当事者意識

授業後、校内に期間限定で設置される「ファミマフードドライブ寄付受付BOX」に、こどもたちが各家庭で食べきれない食品を持ち寄り、実際に寄付をします。自分たちの行動が誰かの助けになるという体験を通じて、社会課題解決に参加する当事者意識を育みます。

・こどもたちを中心とした家庭や地域への普及

学んだ知識や体験を家庭で共有することで、こどもたちや保護者の意識や行動の変容が促されることが期待されます。集まった食品は、ファミマフードドライブの協力パートナーを通じて、地域で食の支援を必要とする方々へ届けられます。学校が家庭と地域社会をつなぎ、食品ロス削減の輪を広げていきます。

①さいたま市立常盤北小学校

住所:〒330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目2−12

実施時期: 令和7年9月~11月

対象:全校児童(約330名)

出前授業日:令和7年9月25日(木)

ファミマフードドライブの寄付受付BOXの設置・食品寄付体験

設置期間:令和7年10月下旬から約3週間

②さいたま市立徳力小学校

住所:〒339-0004 埼玉県さいたま市岩槻区徳力136−4

実施時期: 令和8年1月~2月

対象:4年生(約25名)

出前授業日:令和8年1月下旬

ファミマフードドライブの寄付受付BOXの設置・食品寄付体験

設置期間:授業終了後~令和8年2月中旬までを予定

「ファミマフードドライブ」は、ご家庭にあるもったいない食品をファミリーマート店舗にお寄せいただき、地域のこども食堂やフードパントリーなどの活動を行うNPOや社会福祉協議会などの協力パートナーを通じて、食支援が必要な方々へお届けする取り組みです。ファミリーマート店舗を回収拠点とすることで、地域の皆さまが、いつでも気軽に社会貢献活動に参加できることが特徴です。

2025年8月末現在、実施店舗は全国4,746店、協力パートナー数は653団体となり、国内最大級のネットワークを構築しています。

外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標 4 . すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。