抹茶までサステナブル!?世界で大流行中の抹茶が大塚園からオーガニックで登場

創業96年の老舗・大塚園から、初の有機JAS認定抹茶新商品が11月に登場。栽培から加工まで一貫体制で届ける、環境・健康・地域にやさしい一服。

宮崎県川南町の老舗茶園・大塚園は、環境・健康・地域にやさしい持続可能なお茶づくりを実践しています。

1929年創業以来、四代にわたり土地と向き合い、2025年に完全有機栽培の認証(有機JAS)を取得。農薬に頼らない安全なお茶づくりで、次世代へ“未来の土”をつなぎます。

来年には新たに、加工工場も稼働予定。『栽培から加工まで一貫体制』を整え、安心・安全なオーガニック抹茶を世界へお届けします。

◆2022年|完全有機への挑戦スタート

「お茶は洗わずに、そのまま体に入るもの。だからこそ安全でなくてはいけない」

——四代目・大塚紘平の想いから、2022年に完全有機栽培への転換を決意しました。

抹茶は収穫後すぐに蒸され、冷却・乾燥と進みますが、最後の茶葉の状態になるまで一切“洗う作業”はありません。だからこそ、口に入れる前の段階から健康に配慮した栽培が不可欠なのです。

◆3年間の試練と土壌の再生

大塚園では、自然と共生する畑づくりにこだわりを持っています。

有機JAS認証取得に向け、東京ドーム5個分(約20ヘクタール)の茶畑を3年かけて改良・再生し、循環型の環境を整備。

農薬を使えない環境で、病害虫対策や草取りも手作業で行いました。畑にはミミズや微生物が増え、根がしっかり育つ環境へと変化。安全で健康に配慮した茶葉が、ここに育まれています。

『機械や薬に頼れば楽だろうな』と心が揺れた瞬間もありました。しかしそこで踏ん張ったからこそ、今の畑の生命力につながっています。「手間をかけた分だけ自然が応えてくれる」——そう実感できた日々でした。

私たち大塚園は、宮崎の自然に育まれながら96年にわたりお茶づくりを続けてきました。幼い頃から親しんできた故郷の自然や文化を、未来の世代にも残したいという思いから、有機栽培への転換を決意しました。

効率は決して高くありませんが、自然や虫たちの力を借り、命の循環の中でお茶を育てることは、作り手自身の健康を守るとともに、地球にも優しい「未来へのバトン」となります。

大塚園は、この地域でお茶農家として持続可能な道を示し、次世代が「自分もお茶をつくりたい」と思えるようなモデルを目指して、これからも歩みを止めず進み続けます。

◆Coming Soon…|有機抹茶 解禁!

2025年晩秋、大塚園初の有機抹茶がいよいよ登場!

現在の自社工場に続き、来年には加工工場も完成し、栽培から加工まで一貫体制を実現。HACCP(衛生管理の国際基準)の導入と抹茶充填専用設備の整備により、安全性と品質の両面で信頼できる完全オーガニック抹茶を国内外へ届けます。

◆世界が注目する「完全オーガニック抹茶」

海外では健康志向を背景に抹茶カフェやスイーツ専門店が増え、「日本の抹茶は香りが豊かで品質が高い」と高い評価を得ています。

・カラダ環境:自然栽培の茶葉で、心と体を内側から健やかに。

・地域環境:生態系とともに育てる畑。地域の豊かさを未来へつなぐ。

・地球環境:土・水・空気に負担をかけない循環型栽培。

『すべての環境を、健康に。』という理念は、環境・地域・未来を守る大塚園のお茶づくりの指針となっています。

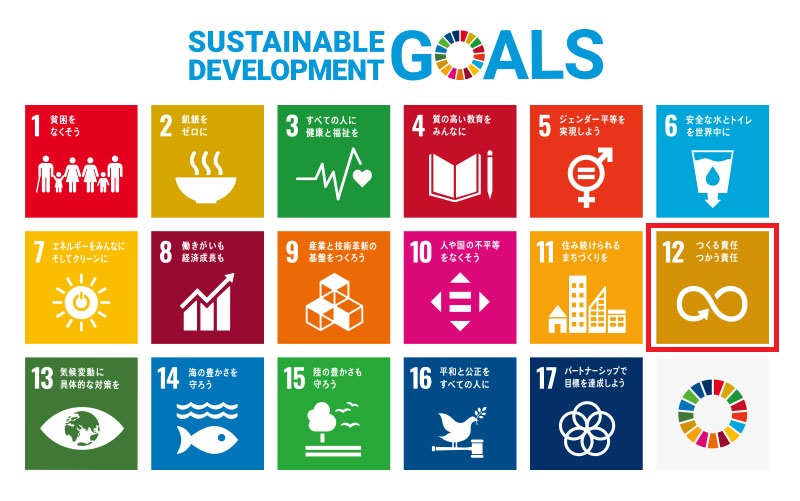

◆SDGsに通じる持続可能なお茶づくり

こうした取り組みは、有機JAS取得や未来の土づくりをはじめ、化学肥料・農薬に頼らない栽培、循環型農業、生態系と共存する畑づくり、地域環境の保全などを通して、SDGsの

「つくる責任・つかう責任」(目標12)

「気候変動に具体的な対策を」(目標13)

「陸の豊かさも守ろう」(目標15)

に貢献しており、“環境・健康・地域の未来”に向けた持続可能なお茶づくりのモデルケースとなっています。

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。