「プラスチック問題をまじめに考える」プロジェクトをフジキカイがスタート。

株式会社フジキカイは、2025年10月7日から、「プラスチック問題をまじめに考える」プロジェクトをスタートしました。

食品・医薬品、水産・農産・畜産物、工業・化学製品などの自動包装機の製造・開発を請け負う株式会社フジキカイ(本社:愛知県・北名古屋市 代表取締役社長:生田涌希)は、2025年10月7日から、「プラスチック問題をまじめに考える」プロジェクトをスタートしました。

本プロジェクトは、同社社員有志によるチームメンバーで構成され、今後、長期間に亘って「プラスチック」と本気で向き合い、環境とどのように共存すべきなのか、自社事業との関係性も含めて、まじめに考え、可能なことは実践していくスタイルで運営します。

私たちの身の回りに溢れるプラスチック。家電、スマホ、食品とその利用範囲は広く、便利さゆえに、生活のほとんどのシーンにプラスチックは使用されています。フジキカイが扱う包装機械はもちろん、包装する資材もまたプラスチックを使用している場合が多く見受けられます。人々の生活に密接なプラスチックですが、昨今、海洋プラスチック問題、不法投棄をはじめ、環境への影響が語られる機会も増えています。しかし、包装という仕事を生業とする私たちフジキカイにとって、プラスチックは切っても切り離せない存在です。そんなフジキカイだからこそ、正面からプラスチックと向き合い、環境への配慮、未来の暮らしを考えていく。そんな思いから、このプロジェクトは発足しました。

このプロジェクトにゴールはありません。なぜならば、一朝一夕にしてプラスチックを全てなくすことが難しいからです。だからこそ、今、プラスチックとどのように向き合うべきなのか、真剣に考えていくべきだと同社は考えました。プラスチックが環境に与える影響は重々承知しつつも、プロジェクト参加メンバーでさえ、「自分たちの使っているプラスチックがどう扱われているのか、正直よく知らなかった」「社内で見直せることも、意外とあるかもしれない」といった素直な声もありました。同社内では、使っている梱包材や備品、資材の選び方、あるいは社内でプラスチックについてどう語るか。内部から始められる小さな工夫や改善、そしてプラスチックと環境について、まずは知ること。そしてその知識・体験を発信していくことから始めていきたいと考えています。未来の環境を考え、本質から目をそらさず、今できることを模索していくプロジェクトです。

「プラスチック問題をまじめに考える」プロジェクトは、現状のプラスチックが抱える課題に対して、如何に環境に配慮できるのか、何が”今”できることなのかを考え、発信するだけでなく、アクションとして自らが体験することも行います。

本プロジェクトは特設ホームページで日々の活動や考えたことを、社内の座談会やコラムスタイル、活動内容のアクションレポート、メンバーの撮影した写真、動画など、プラスチック問題・環境をテーマに随時情報発信します。

「プラスチック問題をまじめに考える」プロジェクト 特設ホームページ

https://fujikikai-inc.co.jp/pla-maji

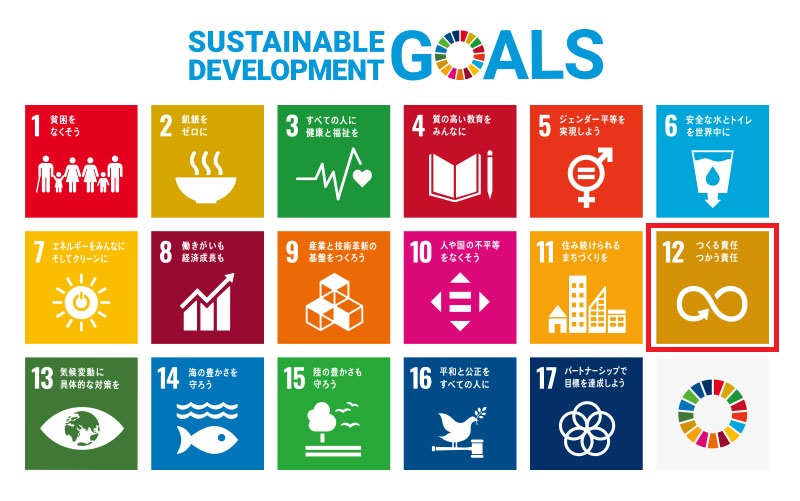

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。